Добро пожаловать,

|

|

|

|

|

|

Поиск Поиск

|

NeonHTML 3.4 - Описание разработчика: "NeonHTML - Бесплатный редактор HTML и CSS с визуальными инструментами. Отличается функциональностью инструментов. Позволяет редактировать быстро и комфортно: подсветка синтаксиса, визуальное создание тегов в диалогах. Большинство инструментов имеют предпросмотр, изменение параметров сразу влияет на отображение в просмотре. Есть встроенный браузер с имитацией разного разрешения и масштаба. Инструмент поисковой (SEO) оптимизации и проверки рейтинга сайта. Инструмент вариаций текста поможет при раскрутке. Очень хорошая работа с цветами – специально созданная палитра как в графических редакторах, список недавних цветов, список цветов страницы, быстрое редактирование цвета одним кликом, мгновенное создание параметров стиля с выбором цвета. Инструменты взаимодействуют один с другим, этим достигается быстрое привыкание к интерфейсу, удобство и высокая скорость работы. Не заменяет клавиатуру где не нужно. Не содержит хлама менюшек."

|

|

|

Хотя надежность современных компьютерных систем в целом достаточно высока, время от времени в них происходят сбои, вызванные неисправностью аппаратных средств, ошибками в программном обеспечении, компьютерными вирусами, а также ошибками пользователей, системных администраторов и технического персонала.

Анализируя причины возникновения встречавшихся в нашей практике аварийных ситуаций, приводивших к потере данных, можно сказать, что все перечисленные сбои случаются примерно с одинаковой вероятностью.

Отказы аппаратных средств

Исчезновение данных может быть вызвано отказом различных устройств - жестких дисков и дисковых контроллеров, соединительных кабелей, оперативной памяти или центрального процессора компьютера. Внезапное отключение электропитания при отсутствии источника бесперебойного питания - также одна из наиболее распространенных причин исчезновения данных. В зависимости от того, что происходило в компьютере на момент отказа, последствия могут оказаться более или менее тяжелыми.

Отказы дисковых контроллеров

Чаще всего нам встречались случаи потерь данных при отказах дисковых контроллеров. При этом в момент аварии контроллер выполнял операцию записи, которая завершалась с ошибками. Как следствие, оказывались разрушенными системные области диска, после чего все данные или часть их становились недоступны.

Заметим, что дисковые контроллеры современных файловых серверов, таких, как Compaq Proliant, протоколируют сбои аппаратных средств и позволяют выполнять диагностику. Это дает возможность обнаружить опасные симптомы еще до того, как они приведут к отказу. Например, в одной компании на протяжении нескольких недель контроллер диска записывал в системный журнал сообщения о возможном отказе кэш-памяти, встроенной в контроллер. И когда эта память, наконец, отказала, пропало несколько гигабайт важных данных.

Зеркальные диски

Наиболее простой способ увеличения надежности хранения данных - подключить к одному контроллеру два жестких диска и средствами ОС выполнить их зеркальное отображение. При этом один диск играет роль основного, а другой дублирует всю информацию, записываемую на основной диск. При выходе из строя основного диска его функции автоматически переходят к зеркальному диску, в результате чего система продолжает работать без аварийной остановки.

К сожалению, зеркальные диски не помогут при сбое контроллера или ПО. Фактически данная технология поможет вам застраховаться только от такой неприятности, как поломка одного жесткого диска из зеркальной пары.

Если каждый из зеркальных дисков будет подключен к своему контроллеру, то надежность возрастет. Теперь система продолжит работу при выходе из строя не только одного диска, но и одного дискового контроллера.

Такие ОС, как Microsoft Windows NT и Novell NetWare способны создавать зеркальные диски программным путем без применения дополнительного оборудования.

Отказы кэш-памяти

Как вы, вероятно, знаете, кэш-память значительно ускоряет операции записи данных на диск и чтения с диска за счет временного хранения данных в очень быстрой оперативной памяти. Если данные кэшируются при чтении, то отказ кэш-памяти не приведет к их потере, так как на диске они останутся в неизменном виде. Что же касается кэширования при записи, то эта операция несет в себе потенциальную опасность.

Кэширование при записи предполагает, что данные вначале записываются в оперативную память, а затем, когда для этого возникает подходящий случай, переписываются на жесткий диск. Программа, сохраняющая данные на диске, получает подтверждение окончания процесса записи, когда данные оказываются в кэш-памяти. При этом фактическая запись их на диск произойдет позже. Так вот, если отказ кэш-памяти случится в "неподходящий" момент, то программа (или ОС) будет полагать, что данные уже записаны на диск, хотя фактически это не так. В результате могут оказаться разрушенными важнейшие внутренние структуры файловой системы.

Операционные системы обычно выполняют дополнительное кэширование данных, записываемых на диск или считываемых с диска, в основной оперативной памяти компьютера. Поэтому отказы оперативной памяти, а также внезапное отключение электропитания могут привести (и обычно приводят!) к возникновению фатальных неисправностей файловой системы. Именно поэтому так важно снабжать компьютеры, и особенно серверы, устройствами бесперебойного питания. Кроме того, такие устройства должны быть в состоянии корректно завершать работу ОС компьютера без вмешательства человека. Только в этом случае отключения электропитания не приведут к потере данных.

Неисправности электроники в дисках

Несколько слов заслуживают неисправности, возникающие в самих дисковых устройствах. Помимо механических повреждений, вызванных небрежным обращением с дисками, возникают отказы электронных схем, расположенных как вне, так и внутри герметичного корпуса диска. Отказы таких электронных схем могут привести, а могут и не привести к потере данных. В нашей практике встречались случаи, когда после замены электроники удавалось полностью восстановить данные, переписав их на другой диск.

Замена контроллера диска

Иногда данные пропадают после замены дискового контроллера на контроллер другого типа (такая проблема обычно возникает с контроллерами SCSI). Операционная система в этих случаях просто отказывается монтировать диск. Выбрав правильный тип контроллера, обычно удается легко ликвидировать данную проблему, однако так бывает не всегда.

Сбои, возникающие из-за пыли

Несмотря на то что корпуса современных серверов специальным образом защищены от проникновения пыли (для этого на вентиляторы устанавливают специальные воздушные фильтры), пыль все же проникает в компьютер. Она оседает на системной плате, конструктивных элементах корпуса и контроллерах. Так как в пыли есть металлические частички, она может вызывать замыкания между соединительными линиями, расположенными на системной плате или на платах контроллеров.

Когда компьютер переносят с одного места на другое, комочки пыли перекатываются внутри корпуса и могут привести к замыканию. Именно так пропали данные на сервере у одного из наших клиентов после перестановки сервера из одной стойки в другую.

Чтобы уменьшить вероятность возникновения сбоев из-за пыли, используйте в ответственных случаях специальные пылезащищенные корпуса и периодически выполняйте профилактические работы, удаляя пыль при помощи специального "компьютерного" пылесоса.

|

|

|

Начинающий фотограф не всегда сможет правильно определять параметры съемки и подстраиваться под те условия, которые сложились на момент съемки. Обычно мастерство приходит после большого количества проб и ошибок.

Но хороших знаний техники съемки бывает мало. Бывают фото-работы на которых, трудно найти какую-либо погрешность, а изображение кажется совершенно неудавшимся. Профессионализм фотографа - в умении видеть. Каждый снимок - это новая картина, новые чувства и переживания. И когда у фотографа появляется желание реализовать свой творческий замысел, можно считать, что он становится настоящим знатоком фото дела.

Реализация необычных идей - привычное дело для фотографа. Владея некоторыми приемами и цифровой камерой (подойдет даже фотоаппарат начального уровня), можно создать свои неповторимые работы.

Секреты цифрового объектива

Начинающий фотограф не всегда сможет правильно определять параметры съемки и подстраиваться под те условия, которые сложились на момент съемки. Обычно мастерство приходит после большого количества проб и ошибок.

Но хороших знаний техники съемки бывает мало. Бывают фото-работы на которых, трудно найти какую-либо погрешность, а изображение кажется совершенно неудавшимся. Профессионализм фотографа - в умении видеть. Каждый снимок - это новая картина, новые чувства и переживания. И когда у фотографа появляется желание реализовать свой творческий замысел, можно считать, что он становится настоящим знатоком фото дела.

Реализация необычных идей - привычное дело для фотографа. Владея некоторыми приемами и цифровой камерой (подойдет даже фотоаппарат начального уровня), можно создать свои неповторимые работы.

Как стать силачом и подержаться за солнце?

Принцип этого трюка основан на простом зрительном обмане. По мере удаления от точки съемки угловой размер объектов становится меньше, а, следовательно, и на фотографии их размер будет обманчив.

Обязательным условием положительного результата должна быть высокая глубина резкости, при которой в фокус попадали бы объекты переднего и заднего плана сцены (в противном случае, станет заметна подделка и обман откроется).

Аналогичный прием может быть использован не только на фотографии, но и при съемке видео. Такой способ может оказаться весьма кстати, когда необходимо завуалировать разницу в росте людей при групповой съемке, для выгодного представления интерьера и т.д.

Трюк с солнцем нужно обязательно делать в безоблачную погоду утром при восходе или вечером при закате светила, когда оно еще находится довольно низко над горизонтом. Человек, которого снимает фотограф, должен располагаться на открытом пространстве, на таком расстоянии, при котором его размеры будут соизмеримы с размерами солнечного диска. Следуя командам фотографа, этот человек поднимает руки на такую высоту, при которой из точки съемки будет видно солнце между руками.

Фото в воздухе.

Фотография - это отображение реального мира. Но если фотографу удастся создать снимок, на котором, с точки зрения, заснято то, чего не может быть, интерес к такой фотографии возрастет во много раз.

Все в мире подчиняется законам физики. Как же заставить зрителя поверить в то, что законы физики не действуют? Такой способ уже давно существует. Один из часто используемых приемов старого кино - полет актера в воздухе. Для того чтобы зритель поверил в то, что супермен может летать, его поднимали на специальном тонком тросе, цвет которого совпадал с цветом фона. Сливаясь с фоном, трос становился невидимым, поэтому казалось, что актер парит над землей.

Подобный прием можно использовать и в фотографии. "Подвесить" стакан воды в воздухе можно, обвязав его тонкой веревкой или леской. Подобрав освещение, можно добиться того, что леска, обтягивающая стакан, будет незаметна. Правда, скорее всего, такую фотографию придется обрезать по краям, так как на некотором расстоянии леска станет видна.

Освещение объектов такой съемки зависит от того, какой фон выбран. Светлые нити должны быть хорошо освещены для того, чтобы не оттенялись на общем фоне. Темные же нити желательно спрятать в тени.

В купальнике - на Северный Полюс!

В середине прошлого века было очень популярно фотографироваться, вставляя свое лицо в прорезь с обратной стороны огромного щита, на котором запечатлен какой-нибудь сюжет. Так фотографу удавалось сделать снимок человека на лошади, в костюме императора и т.д.

Сейчас их роль могут выполнить большие рекламные щиты, которых очень много на современных улицах. Фотографии, наклеенные на них, можно использовать для создания оригинальных трюков.

При съемке на фоне рекламного щита важно удачно выбрать ракурс, чтобы в кадр не попали рекламные надписи, а также крепления щита, которые сразу выдадут подделку.

Для исполнения этого трюка подойдут не только рекламные щиты, но и фотообои с пейзажами, а также любые другие большие снимки, которые вам удастся найти. Если же большие фотографии найти не удается, можете попробовать осуществить этот трюк и с маленькими. Правда, в этом случае в кадр вам полностью попасть не удастся, но небольшого зверька с фотографии вы погладить вполне сможете.

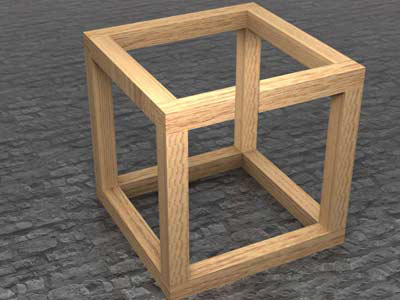

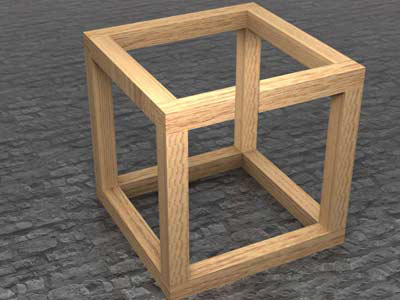

Невероятные фигуры.

Если нужно создать композицию для рекламы, а сам рекламируемый товар или услуга - не лучший объект для съемки, можно прибегнуть к какому-нибудь оптическому обману, что, несомненно, вызовет интерес. Размещение такой рекламы в общественном транспорте или на страницах журнала будет очень эффективно и гарантирует то, что на нее обратят внимание. Даже если человек не интересуется предметом рекламы, он будет долго смотреть на нее, пытаясь сообразить, как же это было сделано.

Использование в художественных работах зрительных иллюзий первым придумал нидерландский художник Мауриц Эшер, который жил в первой половине прошлого века. Одна из его самых известный работ, которую сможете позаимствовать для своих снимков и вы - куб Эшера. Из одного бруска вырезана середина в таком месте, через которое видно дальнее ребро куба. Благодаря этому, когда зритель смотрит на куб, ему кажется, что дальнее ребро пересекает ближнее.

Еще один трюк зрительного обмана можно сделать из трех брусков, "закрутив" их в треугольник по принципу ленты Мебиуса. Для этого нужно поставить бруски таким образом, чтобы третий располагался перпендикулярно плоскости, в которой лежат первые два. На третьем бруске должен быть срез, который поможет сымитировать замкнутую фигуру. Фотографировать такой треугольник нужно с определенной точки, при котором бруски составляют единое целое.

Игры со стеклом.

Благодаря прозрачности и свойствам отражения и преломления лучей, стеклянные объекты помогут создать множество интересных оптических эффектов. Самый известный из них - эффект каустики. Этим термином называют блики света на поверхностях, полученные вследствие прохождения света через прозрачную среду. Обычно эти блики располагаются в области тени, отбрасываемой стеклянным объектом.

Существуют и другие, менее известные, но не менее интересные приемы использования оптических свойств стекла. Один из них - "шахматный рисунок".

Создается он следующим образом. Нужно поставить перед бутылкой два бокала, заполненные жидкостью до половины. Центр этих бокалов должен совпадать с краями бутылки. Это - обязательное условие, поэтому нужно отнестись серьезно к выбору бокалов. Скорее всего, вам придется использовать два бокала разной формы - узкий и широкий. Благодаря эффекту преломления лучей изображение в части бокала, заполненной жидкостью, "перевернется". Та часть жидкости, которая в бокале закрывает бутылку, будет отражать цвет фона, а та часть, которая выходит за край бутылки окрасится в цвет бутылочного стекла. Два бокала, расположенные по краям бутылки, создадут эффект "шахматного поля".

Разместил: Игорь

|

|

|

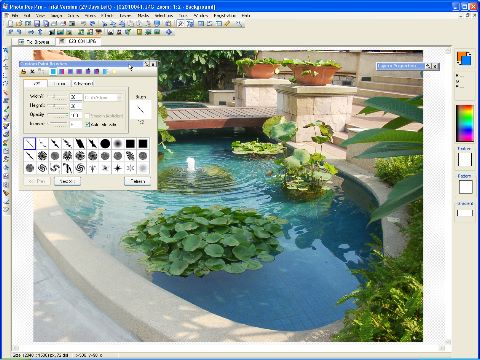

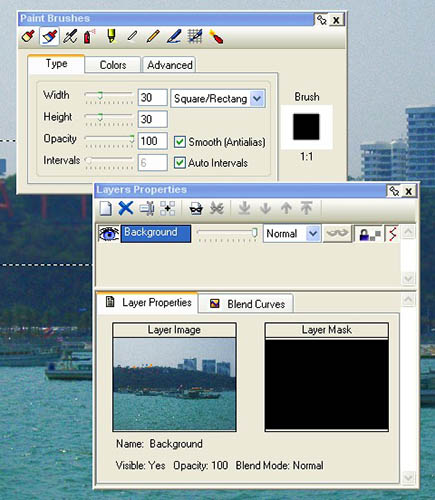

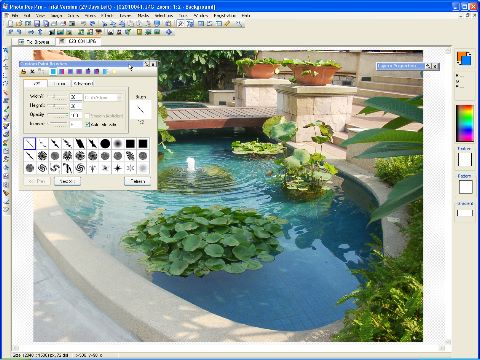

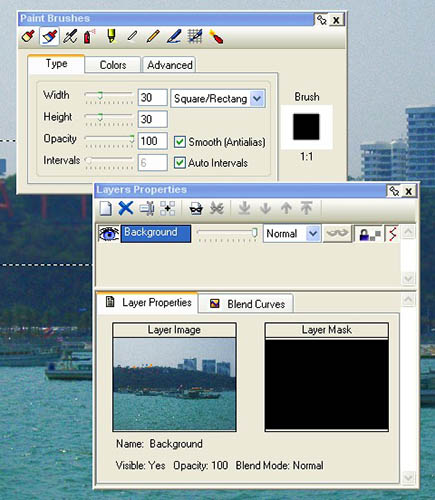

Самым распространенным и популярным из профессиональных графических редакторов считается Adobe Photoshop. Но многим профессионалам все возможности «Фотошопа» не нужны в полном объеме, а цена его довольно высокая. Вот и приходится искать более дешевые но с профессиональными возможностями. Таких редакторов в настоящее время существует достаточно много. Один из них Photo Pos Pro от компании Power of Software, у которого есть все возможности профессионального графического редактора. Photo Pos Pro еще один профессиональный графический редактор.

Самым распространенным и популярным из профессиональных графических редакторов считается Adobe Photoshop. Но многим профессионалам все возможности «Фотошопа» не нужны в полном объеме, а цена его довольно высокая. Вот и приходится искать более дешевые но с профессиональными возможностями. Таких редакторов в настоящее время существует достаточно много. Один из них Photo Pos Pro от компании Power of Software, у которого есть все возможности профессионального графического редактора.

Сколько существует графических редакторов столько же и существует логик работы с ними. С Photo Pos Pro придется немного повозиться, вникая в его логику. К примеру, масштабировать изображение по "горячим" клавишам Ctrl+ и Ctrl– не получится, зато можно масштабировать с помощью левой и правой кнопок мыши, что тоже довольно удобно. Так же отсутствует типовой для всех графических редакторов инструмент Levels в чистом виде. Привычные в других программах операции здесь выполнялись несколько по-другому, и поэтому приходилось внимательно изучать файл справки. И, к сожалению, обращение к справке требует знаний английского языка — программа не локализована.

Когда же немного освоишься в программе, начинаешь понимать, насколько ее интерфейс удобен. Иконки поначалу кажутся маленькими, но привыкаешь к ним быстро. Оригинально выполнены окна панелей инструментов. Их всего два: менеджер слоев и собственно панель инструментов. Менеджер слоев — постоянная панель, а вот панель инструментов меняется в зависимости от выбранного инструмента. Обе панели автоматически сворачиваются и разворачиваются при наведении на них указателя мыши. Это очень удобно, так как панель в развернутом виде нужна только при настройке параметров инструмента, а в остальное время она мешает работе. Автоматическое сворачивание панелей до полосы с названием панели позволяет максимально сосредоточиться на творческой деятельности. Впрочем, при необходимости можно закрепить панели в развернутом состоянии.

Довольно-таки удобно реализован и инструмент выбора цвета. Он находится на правом крае рабочей области программы и включает в себя кроме инструмента выбора цвета еще и возможности по управлению градиентом заливки, текстурой и шаблонами. Здесь также нашлось некоторое отклонение от стандартных правил, хотя инструмент очень удобен. В соответствии с этими правилами цвет фона (background) располагается на инструментах выбора цвета за цветом инструмента (foreground). В Photo Pos Pro все наоборот, и это на первых порах сбивает с толку, но потом привыкаешь и к этому.

Еще удобно сделано в интерфейсе поддержка вкладок. Некоторых редакторах несколько открытых изображений показываются через отдельные окна, что затрудняет навигацию между ними, если открыто много картинок. При использовании механизмов вкладок такая навигация упрощается. Точно так же в виде вкладки может быть встроенный просмотрщик картинок. В самом просмотрщике можно получить полную информацию о любой из фотографий, как о самом файле, так и Exif.

Есть возможность использования фонов, которые можно просмотреть через специальный инструмент Themes Background. Темы фона в этом каталоге разбиты на пять категорий, и общее их количество не очень велико. Хотя можно загрузить бесплатные темы с сайта либо поместить свои картинки в папку Pictures каталога программы, так как в качестве фона используются картинки в обычных графических форматах. Аналогично можно поступить с масками, шаблонами, кистями, текстурами, подкладывая собственные образцы в соответствующие папки. А вот с рамками так не получится, так как для рамок используется собственный формат.

В арсенале инструментов для обработки изображений у Photo Pos Pro есть практически все:

• инструменты выделения, поворота и отображения;

• инструменты перемещения, обрезки и трансформации;

• разнообразные виды кистей, шаблоны, текстуры, градиенты;

• инструменты создания различных форм и линий;

• инструменты пакетной, ручной и автоматической цветокоррекции;

• разнообразные фильтры, маски и эффекты;

• инструменты добавления рамок, текста;

• возможность работы со слоями.

Удобство работы с инструментами все же не такое высокое, как в иных редакторах. Не совсем удобны маленькие и не изменяемые в размерах окна фильтров. В них получаются очень мелкие превьюшки обрабатываемых изображений, поэтому приходится использовать кнопку Preview, либо включать режим AutoPrewiew, который отображает на самом изображении вносимые изменения. А на полную обработку картинки требуются время и вычислительные ресурсы. На слабых компьютерах это будет серьезно мешать дизайнеру. С этой точки зрения системные требования к компьютеру явно занижены разработчиками.

Механизмы эффектов, фильтров, инструментов цветокоррекции работают довольно хорошо. Реализовать какую-нибудь задумку не сможет разве что ну очень "креативный" дизайнер. Набор фильтров богат, хотя совсем уж оригинальных не нашлось. Также не нашлось механизма подключения плагинов сторонних разработчиков, такая функция не помешала бы.

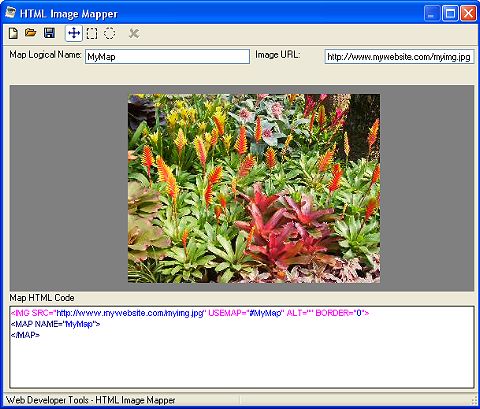

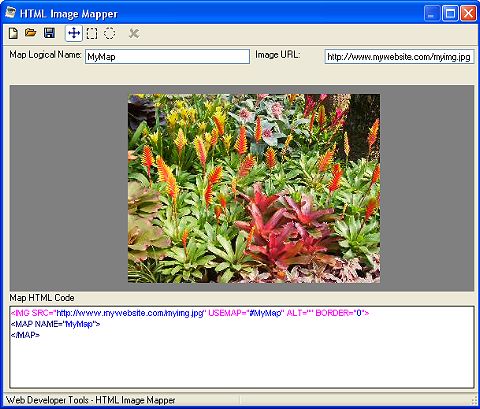

В Photo Pos Pro есть упрощенный инструмент нарезки изображений для Веба: HTML Image Mapper. К нему бы добавить инструмент оптимизации самого изображения для Веба по размеру файла, который здесь отсутствует — и вовсе было бы замечательно.

А в общем Photo Pos Pro — довольно удобный графический редактор, который претендует на уровень профессионального. К нему, конечно, нужно привыкать, но, однажды привыкнув, вы сможете на довольно высоком уровне обрабатывать графический материал, получая профессиональные результаты.

Системные требования:

• операционная система Windows 98/Me/XP/Vista;

• процессор с частотой 350 МГц и выше;

• 256 Mб оперативной памяти;

• 300 Mб свободного места на жестком диске;

• 16-битная цветопередача;

• разрешение монитора 800x600 пикселей.

Разместил: Игорь

|

|

|

Сеть всегда объединяет несколько абонентов, каждый из которых имеет право передавать свои пакеты. Но, как уже отмечалось, по одному кабелю одновременно передавать два (или более) пакета нельзя, иначе может возникнуть конфликт (коллизия), который приведет к искажению либо потере обоих пакетов (или всех пакетов, участвующих в конфликте). Значит, надо каким-то образом установить очередность доступа к сети (захвата сети) всеми абонентами, желающими передавать. Это относится, прежде всего, к сетям с топологиями шина и кольцо. Точно так же при топологии звезда необходимо установить очередность передачи пакетов периферийными абонентами, иначе центральный абонент просто не сможет справиться с их обработкой. В сети обязательно применяется тот или иной метод управления обменом (метод доступа, метод арбитража), разрешающий или предотвращающий конфликты между абонентами. От эффективности работы выбранного метода управления обменом зависит очень многое: скорость обмена информацией между компьютерами, нагрузочная способность сети (способность работать с различными интенсивностями обмена), время реакции сети на внешние события и т.д. Метод управления – это один из важнейших параметров сети.

Тип метода управления обменом во многом определяется особенностями топологии сети. Но в то же время он не привязан жестко к топологии, как нередко принято считать.

Методы управления обменом в локальных сетях делятся на две группы:

* Централизованные методы, в которых все управление обменом сосредоточено в одном месте. Недостатки таких методов: неустойчивость к отказам центра, малая гибкость управления (центр обычно не может оперативно реагировать на все события в сети). Достоинство централизованных методов – отсутствие конфликтов, так как центр всегда предоставляет право на передачу только одному абоненту, и ему не с кем конфликтовать.

* Децентрализованные методы, в которых отсутствует центр управления. Всеми вопросами управления, в том числе предотвращением, обнаружением и разрешением конфликтов, занимаются все абоненты сети. Главные достоинства децентрализованных методов: высокая устойчивость к отказам и большая гибкость. Однако в данном случае возможны конфликты, которые надо разрешать.

Существует и другое деление методов управления обменом, относящееся, главным образом, к децентрализованным методам:

* Детерминированные методы определяют четкие правила, по которым чередуются захватывающие сеть абоненты. Абоненты имеют определенную систему приоритетов, причем приоритеты эти различны для всех абонентов. При этом, как правило, конфликты полностью исключены (или маловероятны), но некоторые абоненты могут дожидаться своей очереди на передачу слишком долго. К детерминированным методам относится, например, маркерный доступ (сети Token-Ring, FDDI), при котором право передачи передается по эстафете от абонента к абоненту.

* Случайные методы подразумевают случайное чередование передающих абонентов. При этом возможность конфликтов подразумевается, но предлагаются способы их разрешения. Случайные методы значительно хуже (по сравнению с детерминированными) работают при больших информационных потоках в сети (при большом трафике сети) и не гарантируют абоненту величину времени доступа. В то же время они обычно более устойчивы к отказам сетевого оборудования и более эффективно используют сеть при малой интенсивности обмена. Пример случайного метода – CSMA/CD (сеть Ethernet).

Для трех основных топологий характерны три наиболее типичных метода управления обменом.

Управление обменом в сети с топологией звезда

Для топологии звезда лучше всего подходит централизованный метод управления. Это связано с тем, что все информационные потоки проходят через центр, и именно этому центру логично доверить управление обменом в сети. Причем не так важно, что находится в центре звезды: компьютер (центральный абонент), как на рис. 1.6, или же специальный концентратор, управляющий обменом, но сам не участвующий в нем. В данном случае речь идет уже не о пассивной звезде (рис. 1.11), а о некой промежуточной ситуации, когда центр не является полноценным абонентом, но управляет обменом. Это, к примеру, реализовано в сети 100VG-AnyLAN.

Самый простейший централизованный метод состоит в следующем.

Периферийные абоненты, желающие передать свой пакет (или, как еще говорят, имеющие заявки на передачу), посылают центру свои запросы (управляющие пакеты или специальные сигналы). Центр же предоставляет им право передачи пакета в порядке очередности, например, по их физическому расположению в звезде по часовой стрелке. После окончания передачи пакета каким-то абонентом право передавать получит следующий по порядку (по часовой стрелке) абонент, имеющий заявку на передачу (рис. 4.8). Например, если передает второй абонент, то после него имеет право на передачу третий. Если же третьему абоненту не надо передавать, то право на передачу переходит к четвертому и т.д.

Централизованный метод управления обменом в сети с топологией звезда

Рис. 4.8. Централизованный метод управления обменом в сети с топологией звезда

В этом случае говорят, что абоненты имеют географические приоритеты (по их физическому расположению). В каждый конкретный момент наивысшим приоритетом обладает следующий по порядку абонент, но в пределах полного цикла опроса ни один из абонентов не имеет никаких преимуществ перед другими. Никому не придется ждать своей очереди слишком долго. Максимальная величина времени доступа для любого абонента в этом случае будет равна суммарному времени передачи пакетов всех абонентов сети кроме данного. Для топологии, показанной на рис. 4.8, она составит четыре длительности пакета. Никаких столкновений пакетов при этом методе в принципе быть не может, так как все решения о доступе принимаются в одном месте.

Рассмотренный метод управления можно назвать методом с пассивным центром, так как центр пассивно прослушивает всех абонентов. Возможен и другой принцип реализации централизованного управления (его можно назвать методом с активным центром).

В этом случае центр посылает запросы о готовности передавать (управляющие пакеты или специальные сигналы) по очереди всем периферийным абонентам. Тот периферийный абонент, который хочет передавать (первый из опрошенных) посылает ответ (или же сразу начинает свою передачу). В дальнейшем центр проводит сеанс обмена именно с ним. После окончания этого сеанса центральный абонент продолжает опрос периферийных абонентов по кругу (как на рис. 4.8). Если желает передавать центральный абонент, он передает вне очереди.

Как в первом, так и во втором случае никаких конфликтов быть не может (решение принимает единый центр, которому не с кем конфликтовать). Если все абоненты активны, и заявки на передачу поступают интенсивно, то все они будут передавать строго по очереди. Но центр должен быть исключительно надежен, иначе будет парализован весь обмен. Механизм управления не слишком гибок, так как центр работает по жестко заданному алгоритму. К тому же скорость управления невысока. Ведь даже в случае, когда передает только один абонент, ему все равно приходится ждать после каждого переданного пакета, пока центр опросит всех остальных абонентов.

Как правило, централизованные методы управления применяются в небольших сетях (с числом абонентов не более чем несколько десятков). В случае больших сетей нагрузка по управлению обменом на центр существенно возрастает.

Управление обменом в сети с топологией шина

При топологии шина также возможно централизованное управление. При этом один из абонентов ("центральный") посылает по шине всем остальным ("периферийным") запросы (управляющие пакеты), выясняя, кто из них хочет передать, затем разрешает передачу одному из абонентов. Абонент, получивший право на передачу, по той же шине передает свой информационный пакет тому абоненту, которому хочет. А после окончания передачи передававший абонент все по той же шине сообщает "центру", что он закончил передачу (управляющим пакетом), и "центр" снова начинает опрос (рис. 4.9).

Централизованное управление в сети с топологией шина

Рис. 4.9. Централизованное управление в сети с топологией шина

Преимущества и недостатки такого управления – те же самые, что и в случае централизованно управляемой звезды. Единственное отличие состоит в том, что центр здесь не пересылает информацию от одного абонента к другому, как в топологии активная звезда, а только управляет обменом.

Гораздо чаще в шине используется децентрализованное случайное управление, так как сетевые адаптеры всех абонентов в данном случае одинаковы, и именно этот метод наиболее органично подходит шине. При выборе децентрализованного управления все абоненты имеют равные права доступа к сети, то есть особенности топологии совпадают с особенностями метода управления. Решение о том, когда можно передавать свой пакет, принимается каждым абонентом на месте, исходя только из анализа состояния сети. В данном случае возникает конкуренция между абонентами за захват сети, и, следовательно, возможны конфликты между ними и искажения передаваемой информации из-за наложения пакетов.

Существует множество алгоритмов доступа или, как еще говорят, сценариев доступа, порой очень сложных. Их выбор зависит от скорости передачи в сети, длины шины, загруженности сети (интенсивности обмена или трафика сети), используемого кода передачи.

Иногда для управления доступом к шине применяется дополнительная линия связи, что позволяет упростить аппаратуру контроллеров и методы доступа, но заметно увеличивает стоимость сети за счет удвоения длины кабеля и количества приемопередатчиков. Поэтому данное решение не получило широкого распространения.

Суть всех случайных методов управления обменом довольно проста.

Если сеть свободна (то есть никто не передает своих пакетов), то абонент, желающий передавать, сразу начинает свою передачу. Время доступа в этом случае равно нулю.

Если же в момент возникновения у абонента заявки на передачу сеть занята, то абонент, желающий передавать, ждет освобождения сети. В противном случае исказятся и пропадут оба пакета. После освобождения сети абонент, желающий передавать, начинает свою передачу.

Возникновение конфликтных ситуаций (столкновений пакетов, коллизий), в результате которых передаваемая информация искажается, возможно в двух случаях.

* При одновременном начале передачи двумя или более абонентами, когда сеть свободна (рис. 4.10). Это ситуация довольно редкая, но все-таки вполне возможная.

* При одновременном начале передачи двумя или более абонентами сразу после освобождения сети (рис. 4.11). Это ситуация наиболее типична, так как за время передачи пакета одним абонентом вполне может возникнуть несколько новых заявок на передачу у других абонентов.

Существующие случайные методы управления обменом (арбитража) различаются тем, как они предотвращают возможные конфликты или же разрешают уже возникшие. Ни один конфликт не должен нарушать обмен, все абоненты должны, в конце концов, передать свои пакеты.

В процессе развития локальных сетей было разработано несколько разновидностей случайных методов управления обменом.

Коллизии в случае начала передачи при свободной сети

Рис. 4.10. Коллизии в случае начала передачи при свободной сети

Коллизии в случае начала передачи после освобождения сети

Рис. 4.11. Коллизии в случае начала передачи после освобождения сети

Например, был предложен метод, при котором не все передающие абоненты распознают коллизию, а только те, которые имеют меньшие приоритеты. Абонент с максимальным приоритетом из всех, начавших передачу, закончит передачу своего пакета без ошибок. Остальные, обнаружив коллизию, прекратят свою передачу и будут ждать освобождения сети для новой попытки. Для контроля коллизии каждый передающий абонент производит побитное сравнение передаваемой им в сеть информации и данных, присутствующих в сети. Побеждает тот абонент, заголовок пакета которого дольше других не искажается от коллизии. Этот метод, называемый децентрализованным кодовым приоритетным методом, отличается низким быстродействием и сложностью реализации.

При другом методе управления обменом каждый абонент начинает свою передачу после освобождения сети не сразу, а, выдержав свою, строго индивидуальную задержку, что предотвращает коллизии после освобождения сети и тем самым сводит к минимуму общее количество коллизий. Максимальным приоритетом в этом случае будет обладать абонент с минимальной задержкой. Столкновения пакетов возможны только тогда, когда два и более абонентов захотели передавать одновременно при свободной сети. Этот метод, называемый децентрализованным временным приоритетным методом, хорошо работает только в небольших сетях, так как каждому абоненту нужно обеспечить свою индивидуальную задержку.

В обоих случаях имеется система приоритетов, все же данные методы относятся к случайным, так как исход конкуренции невозможно предсказать. Случайные приоритетные методы ставят абонентов в неравные условия при большой интенсивности обмена по сети, так как высокоприоритетные абоненты могут надолго заблокировать сеть для низкоприоритетных абонентов.

[pagebreak]

Чаще всего система приоритетов в методе управления обменом в шине отсутствует полностью. Именно так работает наиболее распространенный стандартный метод управления обменом CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection – множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий), используемый в сети Ethernet. Его главное достоинство в том, что все абоненты полностью равноправны, и ни один из них не может надолго заблокировать обмен другому (как в случае наличия приоритетов). В этом методе коллизии не предотвращаются, а разрешаются.

Суть метода состоит в том, что абонент начинает передавать сразу, как только он выяснит, что сеть свободна. Если возникают коллизии, то они обнаруживаются всеми передающими абонентами. После чего все абоненты прекращают свою передачу и возобновляют попытку начать новую передачу пакета через временной интервал, длительность которого выбирается случайным образом. Поэтому повторные коллизии маловероятны.

Еще один распространенный метод случайного доступа – CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance – множественный доступ с контролем несущей и избежанием коллизий) применяющийся, например, в сети Apple LocalTalk. Абонент, желающий передавать и обнаруживший освобождение сети, передает сначала короткий управляющий пакет запроса на передачу. Затем он заданное время ждет ответного короткого управляющего пакета подтверждения запроса от абонента-приемника. Если ответа нет, передача откладывается. Если ответ получен, передается пакет. Коллизии полностью не устраняются, но в основном сталкиваются управляющие пакеты. Столкновения информационных пакетов выявляются на более высоких уровнях протокола.

Подобные методы будут хорошо работать только при не слишком большой интенсивности обмена по сети. Считается, что приемлемое качество связи обеспечивается при нагрузке не выше 30—40% (то есть когда сеть занята передачей информации примерно на 30—40% всего времени). При большей нагрузке повторные столкновения учащаются настолько, что наступает так называемый коллапс или крах сети, представляющий собой резкое падение ее производительности.

Недостаток всех случайных методов состоит еще и в том, что они не гарантируют величину времени доступа к сети, которая зависит не только от выбора задержки между попытками передачи, но и от общей загруженности сети. Поэтому, например, в сетях, выполняющих задачи управления оборудованием (на производстве, в научных лабораториях), где требуется быстрая реакция на внешние события, сети со случайными методами управления используются довольно редко.

При любом случайном методе управления обменом, использующем детектирование коллизии (в частности, при CSMA/CD), возникает вопрос о том, какой должна быть минимальная длительность пакета, чтобы коллизию обнаружили все начавшие передавать абоненты. Ведь сигнал по любой физической среде распространяется не мгновенно, и при больших размерах сети (диаметре сети) задержка распространения может составлять десятки и сотни микросекунд. Кроме того, информацию об одновременно происходящих событиях разные абоненты получают не в одно время. С тем чтобы рассчитать минимальную длительность пакета, следует обратиться к рис. 4.12.

Расчет минимальной длительности пакета

Рис. 4.12. Расчет минимальной длительности пакета

Пусть L – полная длина сети, V – скорость распространения сигнала в используемом кабеле. Допустим, абонент 1 закончил свою передачу, а абоненты 2 и 3 захотели передавать во время передачи абонента 1 и ждали освобождения сети.

После освобождения сети абонент 2 начнет передавать сразу же, так как он расположен рядом с абонентом 1. Абонент 3 после освобождения сети узнает об этом событии и начнет свою передачу через временной интервал прохождения сигнала по всей длине сети, то есть через время L/V. При этом пакет от абонента 3 дойдет до абонента 2 еще через временной интервал L/V после начала передачи абонентом 3 (обратный путь сигнала). К этому моменту передача пакета абонентом 2 не должна закончиться, иначе абонент 2 так и не узнает о столкновении пакетов (о коллизии), в результате чего будет передан неправильный пакет.

Получается, что минимально допустимая длительность пакета в сети должна составлять 2L/V, то есть равняться удвоенному времени распространения сигнала по полной длине сети (или по пути наибольшей длины в сети). Это время называется двойным или круговым временем задержки сигнала в сети или PDV (Path Delay Value). Этот же временной интервал можно рассматривать как универсальную меру одновременности любых событий в сети.

Стандартом на сеть задается как раз величина PDV, определяющая минимальную длину пакета, и из нее уже рассчитывается допустимая длина сети. Дело в том, что скорость распространения сигнала в сети для разных кабелей отличается. Кроме того, надо еще учитывать задержки сигнала в различных сетевых устройствах. Расчетам допустимых конфигураций сети Ethernet посвящена глава 10.

Отдельно следует остановиться на том, как сетевые адаптеры распознают коллизию в кабеле шины, то есть столкновение пакетов. Ведь простое побитное сравнение передаваемой абонентом информации с той, которая реально присутствует в сети, возможно только в случае самого простого кода NRZ, используемого довольно редко. При применении манчестерского кода, который обычно подразумевается в случае метода управления обменом CSMA/CD, требуется принципиально другой подход.

Как уже отмечалось, сигнал в манчестерском коде всегда имеет постоянную составляющую, равную половине размаха сигнала (если один из двух уровней сигнала нулевой). Однако в случае столкновения двух и более пакетов (при коллизии) это правило выполняться не будет. Постоянная составляющая суммарного сигнала в сети будет обязательно больше или меньше половины размаха (рис. 4.13). Ведь пакеты всегда отличаются друг от друга и к тому же сдвинуты друг относительно друга во времени. Именно по выходу уровня постоянной составляющей за установленные пределы и определяет каждый сетевой адаптер наличие коллизии в сети.

Определение факта коллизии в шине при использовании манчестерского кода

Рис. 4.13. Определение факта коллизии в шине при использовании манчестерского кода

Задача обнаружения коллизии существенно упрощается, если используется не истинная шина, а равноценная ей пассивная звезда (рис. 4.14).

Обнаружение коллизии в сети пассивная звезда

Рис. 4.14. Обнаружение коллизии в сети пассивная звезда

При этом каждый абонент соединяется с центральным концентратором, как правило, двумя кабелями, каждый из которых передает информацию в своем направлении. Во время передачи своего пакета абоненту достаточно всего лишь контролировать, не приходит ли ему в данный момент по встречному кабелю (приемному) другой пакет. Если встречный пакет приходит, то детектируется коллизия. Точно так же обнаруживает коллизии и концентратор.

Управление обменом в сети с топологией кольцо

Кольцевая топология имеет свои особенности при выборе метода управления обменом. В этом случае важно то, что любой пакет, посланный по кольцу, последовательно пройдя всех абонентов, через некоторое время возвратится в ту же точку, к тому же абоненту, который его передавал (так как топология замкнутая). Здесь нет одновременного распространения сигнала в две стороны, как в топологии шина. Как уже отмечалось, сети с топологией кольцо бывают однонаправленными и двунаправленными. Наиболее распространены однонаправленные.

В сети с топологией кольцо можно использовать различные централизованные методы управления (как в звезде), а также методы случайного доступа (как в шине), но чаще выбирают все-таки специфические методы управления, в наибольшей степени соответствующие особенностям кольца.

Самые популярные методы управления в кольцевых сетях маркерные (эстафетные), те, которые используют маркер (эстафету) – небольшой управляющий пакет специального вида. Именно эстафетная передача маркера по кольцу позволяет передавать право на захват сети от одного абонента к другому. Маркерные методы относятся к децентрализованным и детерминированным методам управления обменом в сети. В них нет явно выраженного центра, но существует четкая система приоритетов, и потому не бывает конфликтов.

Работа маркерного метода управления в сети с топологией кольцо представлена на рис. 4.15.

Рис. 4.15. Маркерный метод управления обменом (СМ—свободный маркер, ЗМ— занятый маркер, МП— занятый маркер с подтверждением, ПД—пакет данных)

По кольцу непрерывно ходит специальный управляющий пакет минимальной длины, маркер, предоставляющий абонентам право передавать свой пакет. Алгоритм действий абонентов:

1. Абонент 1, желающий передать свой пакет, должен дождаться прихода к нему свободного маркера. Затем он присоединяет к маркеру свой пакет, помечает маркер как занятый и отправляет эту посылку следующему по кольцу абоненту.

2. Все остальные абоненты (2, 3, 4), получив маркер с присоединенным пакетом, проверяют, им ли адресован пакет. Если пакет адресован не им, то они передают полученную посылку (маркер + пакет) дальше по кольцу.

3. Если какой-то абонент (в данном случае это абонент 2) распознает пакет как адресованный ему, то он его принимает, устанавливает в маркере бит подтверждения приема и передает посылку (маркер + пакет) дальше по кольцу.

4. Передававший абонент 1 получает свою посылку, прошедшую по всему кольцу, обратно, помечает маркер как свободный, удаляет из сети свой пакет и посылает свободный маркер дальше по кольцу. Абонент, желающий передавать, ждет этого маркера, и все повторяется снова.

Приоритет при данном методе управления получается географический, то есть право передачи после освобождения сети переходит к следующему по направлению кольца абоненту от последнего передававшего абонента. Но эта система приоритетов работает только при большой интенсивности обмена. При малой интенсивности обмена все абоненты равноправны, и время доступа к сети каждого из них определяется только положением маркера в момент возникновения заявки на передачу.

В чем-то рассматриваемый метод похож на метод опроса (централизованный), хотя явно выделенного центра здесь не существует. Однако некий центр обычно все-таки присутствует. Один из абонентов (или специальное устройство) должен следить, чтобы маркер не потерялся в процессе прохождения по кольцу (например, из-за действия помех или сбоя в работе какого-то абонента, а также из-за подключения и отключения абонентов). В противном случае механизм доступа работать не будет. Следовательно, надежность управления в данном случае снижается (выход центра из строя приводит к полной дезорганизации обмена). Существуют специальные средства для повышения надежности и восстановления центра контроля маркера.

Основное преимущество маркерного метода перед CSMA/CD состоит в гарантированной величине времени доступа. Его максимальная величина, как и при централизованном методе, составит (N-1)• tпк, где N – полное число абонентов в сети, tпк – время прохождения пакета по кольцу. Вообще, маркерный метод управления обменом при большой интенсивности обмена в сети (загруженность более 30—40%) гораздо эффективнее случайных методов. Он позволяет сети работать с большей нагрузкой, которая теоретически может даже приближаться к 100%.

Метод маркерного доступа используется не только в кольце (например, в сети IBM Token Ring или FDDI), но и в шине (в частности, сеть Arcnet-BUS), а также в пассивной звезде (к примеру, сеть Arcnet-STAR). В этих случаях реализуется не физическое, а логическое кольцо, то есть все абоненты последовательно передают друг другу маркер, и эта цепочка передачи маркеров замкнута в кольцо (рис. 4.16). При этом совмещаются достоинства физической топологии шина и маркерного метода управления.

Применение маркерного метода управления в шине

Рис. 4.16. Применение маркерного метода управления в шине

|

|

|

Каждый абонент (узел) локальной сети должен иметь свой уникальный адрес (идентификатор или MAC-адрес), для того чтобы ему можно было адресовать пакеты. Существуют две основные системы присвоения адресов абонентам сети (точнее, сетевым адаптерам этих абонентов). Первая система сводится к тому, что при установке сети каждому абоненту пользователь присваивает индивидуальный адрес по порядку, к примеру, от 0 до 30 или от 0 до 254. Присваивание адресов производится программно или с помощью переключателей на плате адаптера. При этом требуемое количество разрядов адреса определяется из неравенства:

2n > Nmax

где n – количество разрядов адреса, а Nmax – максимально возможное количество абонентов в сети. Например, восемь разрядов адреса достаточно для сети из 255 абонентов. Один адрес (обычно 1111....11) отводится для широковещательной передачи, то есть он используется для пакетов, адресованных всем абонентам одновременно.

Именно такой подход применен в известной сети Arcnet. Достоинства данного подхода – малый объем служебной информации в пакете, а также простота аппаратуры адаптера, распознающей адрес пакета. Недостаток – трудоемкость задания адресов и возможность ошибки (например, двум абонентам сети может быть присвоен один и тот же адрес). Контроль уникальности сетевых адресов всех абонентов возлагается на администратора сети.

Второй подход к адресации был разработан международной организацией IEEE, занимающейся стандартизацией сетей. Именно он используется в большинстве сетей и рекомендован для новых разработок. Идея этого подхода состоит в том, чтобы присваивать уникальный сетевой адрес каждому адаптеру сети еще на этапе его изготовления. Если количество возможных адресов будет достаточно большим, то можно быть уверенным, что в любой сети по всему миру никогда не будет абонентов с одинаковыми адресами. Поэтому был выбран 48-битный формат адреса, что соответствует примерно 280 триллионам различных адресов. Понятно, что столько сетевых адаптеров никогда не будет выпущено.

С тем чтобы распределить возможные диапазоны адресов между многочисленными изготовителями сетевых адаптеров, была предложена следующая структура адреса (рис. 4.7):

* Младшие 24 разряда кода адреса называются OUA (Organizationally Unique Address) – организационно уникальный адрес. Именно их присваивает каждый из зарегистрированных производителей сетевых адаптеров. Всего возможно свыше 16 миллионов комбинаций, то есть каждый изготовитель может выпустить 16 миллионов сетевых адаптеров.

* Следующие 22 разряда кода называются OUI (Organizationally Unique Identifier) – организационно уникальный идентификатор. IEEE присваивает один или несколько OUI каждому производителю сетевых адаптеров. Это позволяет исключить совпадения адресов адаптеров от разных производителей. Всего возможно свыше 4 миллионов разных OUI, это означает, что теоретически может быть зарегистрировано 4 миллиона производителей. Вместе OUA и OUI называются UAA (Universally Administered Address) – универсально управляемый адрес или IEEE-адрес.

* Два старших разряда адреса управляющие, они определяют тип адреса, способ интерпретации остальных 46 разрядов. Старший бит I/G (Individual/Group) указывает на тип адреса. Если он установлен в 0, то индивидуальный, если в 1, то групповой (многопунктовый или функциональный). Пакеты с групповым адресом получат все имеющие этот групповой адрес сетевые адаптеры. Причем групповой адрес определяется 46 младшими разрядами. Второй управляющий бит U/L (Universal/Local) называется флажком универсального/местного управления и определяет, как был присвоен адрес данному сетевому адаптеру. Обычно он установлен в 0. Установка бита U/L в 1 означает, что адрес задан не производителем сетевого адаптера, а организацией, использующей данную сеть. Это случается довольно редко.

Структура 48-битного стандартного MAC-адреса

Рис. 4.7. Структура 48-битного стандартного MAC-адреса

Для широковещательной передачи (то есть передачи всем абонентам сети одновременно) применяется специально выделенный сетевой адрес, все 48 битов которого установлены в единицу. Его принимают все абоненты сети независимо от их индивидуальных и групповых адресов.

Данной системы адресов придерживаются такие популярные сети, как Ethernet, Fast Ethernet, Token-Ring, FDDI, 100VG-AnyLAN. Ее недостатки – высокая сложность аппаратуры сетевых адаптеров, а также большая доля служебной информации в передаваемом пакете (адреса источника и приемника вместе требуют уже 96 битов пакета или 12 байт).

Во многих сетевых адаптерах предусмотрен так называемый циркулярный режим. В этом режиме адаптер принимает все пакеты, приходящие к нему, независимо от значения поля адреса приемника. Такой режим используется, например, для проведения диагностики сети, измерения ее производительности, контроля ошибок передачи. При этом один компьютер принимает и контролирует все пакеты, проходящие по сети, но сам ничего не передает. В данном режиме работают сетевые адаптеры мостов и коммутаторы, которые должны обрабатывать перед ретрансляцией все пакеты, приходящие к ним.

|

|

|

Информация в локальных сетях, как правило, передается отдельными порциями, кусками, называемыми в различных источниках пакетами (packets), кадрами (frames) или блоками. Причем предельная длина этих пакетов строго ограничена (обычно величиной в несколько килобайт). Ограничена длина пакета и снизу (как правило, несколькими десятками байт). Выбор пакетной передачи связан с несколькими важными соображениями. Назначение пакетов и их структура

Информация в локальных сетях, как правило, передается отдельными порциями, кусками, называемыми в различных источниках пакетами (packets), кадрами (frames) или блоками. Причем предельная длина этих пакетов строго ограничена (обычно величиной в несколько килобайт). Ограничена длина пакета и снизу (как правило, несколькими десятками байт). Выбор пакетной передачи связан с несколькими важными соображениями.

Локальная сеть, как уже отмечалось, должна обеспечивать качественную, прозрачную связь всем абонентам (компьютерам) сети. Важнейшим параметром является так называемое время доступа к сети (access time), которое определяется как временной интервал между моментом готовности абонента к передаче (когда ему есть, что передавать) и моментом начала этой передачи. Это время ожидания абонентом начала своей передачи. Естественно, оно не должно быть слишком большим, иначе величина реальной, интегральной скорости передачи информации между приложениями сильно уменьшится даже при высокоскоростной связи.

Ожидание начала передачи связано с тем, что в сети не может происходить несколько передач одновременно (во всяком случае, при топологиях шина и кольцо). Всегда есть только один передатчик и один приемник (реже – несколько приемников). В противном случае информация от разных передатчиков смешивается и искажается. В связи с этим абоненты передают свою информацию по очереди. И каждому абоненту, прежде чем начать передачу, надо дождаться своей очереди. Вот это время ожидания своей очереди и есть время доступа.

Если бы вся требуемая информация передавалась каким-то абонентом сразу, непрерывно, без разделения на пакеты, то это привело бы к монопольному захвату сети этим абонентом на довольно продолжительное время. Все остальные абоненты вынуждены были бы ждать окончания передачи всей информации, что в ряде случаев могло бы потребовать десятков секунд и даже минут (например, при копировании содержимого целого жесткого диска). С тем чтобы уравнять в правах всех абонентов, а также сделать примерно одинаковыми для всех них величину времени доступа к сети и интегральную скорость передачи информации, как раз и применяются пакеты (кадры) ограниченной длины. Важно также и то, что при передаче больших массивов информации вероятность ошибки из-за помех и сбоев довольно высока. Например, при характерной для локальных сетей величине вероятности одиночной ошибки в 10-8пакет длиной 10 Кбит будет искажен с вероятностью 10-4, а массив длиной 10 Мбит – уже с вероятностью 10-1. К тому же выявить ошибку в массиве из нескольких мегабайт намного сложнее, чем в пакете из нескольких килобайт. А при обнаружении ошибки придется повторить передачу всего большого массива. Но и при повторной передаче большого массива снова высока вероятность ошибки, и процесс этот при слишком большом массиве может повторяться до бесконечности.

С другой стороны, сравнительно большие пакеты имеют преимущества перед очень маленькими пакетами, например, перед побайтовой (8 бит) или пословной (16 бит или 32 бита) передачей информации.

Дело в том, что каждый пакет помимо собственно данных, которые требуется передать, должен содержать некоторое количество служебной информации. Прежде всего, это адресная информация, которая определяет, от кого и кому передается данный пакет (как на почтовом конверте – адреса получателя и отправителя). Если порция передаваемых данных будет очень маленькой (например, несколько байт), то доля служебной информации станет непозволительно высокой, что резко снизит интегральную скорость обмена информацией по сети.

Существует некоторая оптимальная длина пакета (или оптимальный диапазон длин пакетов), при которой средняя скорость обмена информацией по сети будет максимальна. Эта длина не является неизменной величиной, она зависит от уровня помех, метода управления обменом, количества абонентов сети, характера передаваемой информации, и от многих других факторов. Имеется диапазон длин, который близок к оптимуму.

Таким образом, процесс информационного обмена в сети представляет собой чередование пакетов, каждый из которых содержит информацию, передаваемую от абонента к абоненту.

Передача пакетов в сети между двумя абонентами

Рис. 4.1. Передача пакетов в сети между двумя абонентами

В частном случае (рис. 4.1) все эти пакеты могут передаваться одним абонентом (когда другие абоненты не хотят передавать). Но обычно в сети чередуются пакеты, посланные разными абонентами (рис. 4.2).

Передача пакетов в сети между несколькими абонентами

Рис. 4.2. Передача пакетов в сети между несколькими абонентами

Структура и размеры пакета в каждой сети жестко определены стандартом на данную сеть и связаны, прежде всего, с аппаратурными особенностями данной сети, выбранной топологией и типом среды передачи информации. Кроме того, эти параметры зависят от используемого протокола (порядка обмена информацией).

Но существуют некоторые общие принципы формирования структуры пакета, которые учитывают характерные особенности обмена информацией по любым локальным сетям.

Чаще всего пакет содержит в себе следующие основные поля или части (рис. 4.3):

Типичная структура пакета

Рис. 4.3. Типичная структура пакета

* Стартовая комбинация битов или преамбула, которая обеспечивает предварительную настройку аппаратуры адаптера или другого сетевого устройства на прием и обработку пакета. Это поле может полностью отсутствовать или же сводиться к единственному стартовому биту.

* Сетевой адрес (идентификатор) принимающего абонента, то есть индивидуальный или групповой номер, присвоенный каждому принимающему абоненту в сети. Этот адрес позволяет приемнику распознать пакет, адресованный ему лично, группе, в которую он входит, или всем абонентам сети одновременно (при широком вещании).

* Сетевой адрес (идентификатор) передающего абонента, то есть индивидуальный номер, присвоенный каждому передающему абоненту. Этот адрес информирует принимающего абонента, откуда пришел данный пакет. Включение в пакет адреса передатчика необходимо в том случае, когда одному приемнику могут попеременно приходить пакеты от разных передатчиков.

* Служебная информация, которая может указывать на тип пакета, его номер, размер, формат, маршрут его доставки, на то, что с ним надо делать приемнику и т.д.

* Данные (поле данных) – это та информация, ради передачи которой используется пакет. В отличие от всех остальных полей пакета поле данных имеет переменную длину, которая, собственно, и определяет полную длину пакета. Существуют специальные управляющие пакеты, которые не имеют поля данных. Их можно рассматривать как сетевые команды. Пакеты, включающие поле данных, называются информационными пакетами. Управляющие пакеты могут выполнять функцию начала и конца сеанса связи, подтверждения приема информационного пакета, запроса информационного пакета и т.д.

* Контрольная сумма пакета – это числовой код, формируемый передатчиком по определенным правилам и содержащий в свернутом виде информацию обо всем пакете. Приемник, повторяя вычисления, сделанные передатчиком, с принятым пакетом, сравнивает их результат с контрольной суммой и делает вывод о правильности или ошибочности передачи пакета. Если пакет ошибочен, то приемник запрашивает его повторную передачу. Обычно используется циклическая контрольная сумма (CRC). Подробнее об этом рассказано в главе 7.

* Стоповая комбинация служит для информирования аппаратуры принимающего абонента об окончании пакета, обеспечивает выход аппаратуры приемника из состояния приема. Это поле может отсутствовать, если используется самосинхронизирующийся код, позволяющий определять момент окончания передачи пакета.

Вложение кадра в пакет

Рис. 4.4. Вложение кадра в пакет

Нередко в структуре пакета выделяют всего три поля:

* Начальное управляющее поле пакета (или заголовок пакета), то есть поле, включающее в себя стартовую комбинацию, сетевые адреса приемника и передатчика, а также служебную информацию.

* Поле данных пакета.

* Конечное управляющее поле пакета (заключение, трейлер), куда входят контрольная сумма и стоповая комбинация, а также, возможно, служебная информация.

Как уже упоминалось, помимо термина "пакет" (packet) в литературе также нередко встречается термин "кадр" (frame). Иногда под этими терминами имеется в виду одно и то же. Но иногда подразумевается, что кадр и пакет различаются. Причем единства в объяснении этих различий не наблюдается.

В некоторых источниках утверждается, что кадр вложен в пакет. В этом случае все перечисленные поля пакета кроме преамбулы и стоповой комбинации относятся к кадру (рис. 4.4). Например, в описаниях сети Ethernet говорится, что в конце преамбулы передается признак начала кадра.

В других, напротив, поддерживается мнение о том, что пакет вложен в кадр. И тогда под пакетом подразумевается только информация, содержащаяся в кадре, который передается по сети и снабжен служебными полями.

Во избежание путаницы, в данной книге термин "пакет" будет использоваться как более понятный и универсальный.

В процессе сеанса обмена информацией по сети между передающим и принимающим абонентами происходит обмен информационными и управляющими пакетами по установленным правилам, называемым протоколом обмена. Это позволяет обеспечить надежную передачу информации при любой интенсивности обмена по сети.

Пример простейшего протокола показан на рис. 4.5.

Пример обмена пакетами при сеансе связи

Рис. 4.5. Пример обмена пакетами при сеансе связи

Сеанс обмена начинается с запроса передатчиком готовности приемника принять данные. Для этого используется управляющий пакет "Запрос". Если приемник не готов, он отказывается от сеанса специальным управляющим пакетом. В случае, когда приемник готов, он посылает в ответ управляющий пакет "Готовность". Затем начинается собственно передача данных. При этом на каждый полученный информационный пакет приемник отвечает управляющим пакетом "Подтверждение". В случае, когда пакет данных передан с ошибками, в ответ на него приемник запрашивает повторную передачу. Заканчивается сеанс управляющим пакетом "Конец", которым передатчик сообщает о разрыве связи. Существует множество стандартных протоколов, которые используют как передачу с подтверждением (с гарантированной доставкой пакета), так и передачу без подтверждения (без гарантии доставки пакета). Подробнее о протоколах обмена будет рассказано в следующей главе.

При реальном обмене по сети применяются многоуровневые протоколы, каждый из уровней которых предполагает свою структуру пакета (адресацию, управляющую информацию, формат данных и т.д.). Ведь протоколы высоких уровней имеют дело с такими понятиями, как файл-сервер или приложение, запрашивающее данные у другого приложения, и вполне могут не иметь представления ни о типе аппаратуры сети, ни о методе управления обменом. Все пакеты более высоких уровней последовательно вкладываются в передаваемый пакет, точнее, в поле данных передаваемого пакета (рис. 4.6). Этот процесс последовательной упаковки данных для передачи называется также инкапсуляцией пакетов.

Многоуровневая система вложения пакетов

Рис. 4.6. Многоуровневая система вложения пакетов

Каждый следующий вкладываемый пакет может содержать собственную служебную информацию, располагающуюся как до данных (заголовок), так и после них (трейлер), причем ее назначение может быть различным. Безусловно, доля вспомогательной информации в пакетах при этом возрастает с каждым следующим уровнем, что снижает эффективную скорость передачи данных. Для увеличения этой скорости предпочтительнее, чтобы протоколы обмена были проще, и уровней этих протоколов было меньше. Иначе никакая скорость передачи битов не поможет, и быстрая сеть может передавать файл дольше, чем медленная сеть, которая пользуется более простым протоколом.

Обратный процесс последовательной распаковки данных приемником называется декапсуляцией пакетов.

|

|

|

Кроме кабельных каналов в компьютерных сетях иногда используются также бескабельные каналы. Их главное преимущество состоит в том, что не требуется никакой прокладки проводов (не надо делать отверстий в стенах, закреплять кабель в трубах и желобах, прокладывать его под фальшполами, над подвесными потолками или в вентиляционных шахтах, искать и устранять повреждения). К тому же компьютеры сети можно легко перемещать в пределах комнаты или здания, так как они ни к чему не привязаны. Радиоканал использует передачу информации по радиоволнам, поэтому теоретически он может обеспечить связь на многие десятки, сотни и даже тысячи километров. Скорость передачи достигает десятков мегабит в секунду (здесь многое зависит от выбранной длины волны и способа кодирования).

Особенность радиоканала состоит в том, что сигнал свободно излучается в эфир, он не замкнут в кабель, поэтому возникают проблемы совместимости с другими источниками радиоволн (радио- и телевещательными станциями, радарами, радиолюбительскими и профессиональными передатчиками и т.д.). В радиоканале используется передача в узком диапазоне частот и модуляция информационным сигналом сигнала несущей частоты.

Главным недостатком радиоканала является его плохая защита от прослушивания, так как радиоволны распространяются неконтролируемо. Другой большой недостаток радиоканала – слабая помехозащищенность.

Для локальных беспроводных сетей (WLAN – Wireless LAN) в настоящее время применяются подключения по радиоканалу на небольших расстояниях (обычно до 100 метров) и в пределах прямой видимости. Чаще всего используются два частотных диапазона – 2,4 ГГц и 5 ГГц. Скорость передачи – до 54 Мбит/с. Распространен вариант со скоростью 11 Мбит/с.

Сети WLAN позволяют устанавливать беспроводные сетевые соединения на ограниченной территории (обычно внутри офисного или университетского здания или в таких общественных местах, как аэропорты). Они могут использоваться во временных офисах или в других местах, где прокладка кабелей неосуществима, а также в качестве дополнения к имеющейся проводной локальной сети, призванного обеспечить пользователям возможность работать перемещаясь по зданию.

Популярная технология Wi-Fi (Wireless Fidelity) позволяет организовать связь между компьютерами числом от 2 до 15 с помощью концентратора (называемого точкой доступа, Access Point, AP), или нескольких концентраторов, если компьютеров от 10 до 50. Кроме того, эта технология дает возможность связать две локальные сети на расстоянии до 25 километров с помощью мощных беспроводных мостов. Для примера на рис. 2.7 показано объединение компьютеров с помощью одной точки доступа. Важно, что многие мобильные компьютеры (ноутбуки) уже имеют встроенный контроллер Wi-Fi, что существенно упрощает их подключение к беспроводной сети.

Объединение компьютеров с помощью технологии Wi-Fi

Рис. 2.7. Объединение компьютеров с помощью технологии Wi-Fi

Радиоканал широко применяется в глобальных сетях как для наземной, так и для спутниковой связи. В этом применении у радиоканала нет конкурентов, так как радиоволны могут дойти до любой точки земного шара.

Инфракрасный канал также не требует соединительных проводов, так как использует для связи инфракрасное излучение (подобно пульту дистанционного управления домашнего телевизора). Главное его преимущество по сравнению с радиоканалом – нечувствительность к электромагнитным помехам, что позволяет применять его, например, в производственных условиях, где всегда много помех от силового оборудования. Правда, в данном случае требуется довольно высокая мощность передачи, чтобы не влияли никакие другие источники теплового (инфракрасного) излучения. Плохо работает инфракрасная связь и в условиях сильной запыленности воздуха.

Скорости передачи информации по инфракрасному каналу обычно не превышают 5—10 Мбит/с, но при использовании инфракрасных лазеров может быть достигнута скорость более 100 Мбит/с. Секретность передаваемой информации, как и в случае радиоканала, не достигается, также требуются сравнительно дорогие приемники и передатчики. Все это приводит к тому, что применяют инфракрасные каналы в локальных сетях довольно редко. В основном они используются для связи компьютеров с периферией (интерфейс IrDA).

Инфракрасные каналы делятся на две группы:

* Каналы прямой видимости, в которых связь осуществляется на лучах, идущих непосредственно от передатчика к приемнику. При этом связь возможна только при отсутствии препятствий между компьютерами сети. Зато протяженность канала прямой видимости может достигать нескольких километров.

* Каналы на рассеянном излучении, которые работают на сигналах, отраженных от стен, потолка, пола и других препятствий. Препятствия в данном случае не помеха, но связь может осуществляться только в пределах одного помещения.

Если говорить о возможных топологиях, то наиболее естественно все беспроводные каналы связи подходят для топологии типа шина, в которой информация передается одновременно всем абонентам. Но при использовании узконаправленной передачи и/или частотного разделения по каналам можно реализовать любые топологии (кольцо, звезда, комбинированные топологии) как на радиоканале, так и на инфракрасном канале.

|

|

|

Оптоволоконный (он же волоконно-оптический) кабель – это принципиально иной тип кабеля по сравнению с рассмотренными двумя типами электрического или медного кабеля. Информация по нему передается не электрическим сигналом, а световым. Главный его элемент – это прозрачное стекловолокно, по которому свет проходит на огромные расстояния (до десятков километров) с незначительным ослаблением.

Рис. 2.4. Структура оптоволоконного кабеля

Структура оптоволоконного кабеля очень проста и похожа на структуру коаксиального электрического кабеля (рис. 2.4). Только вместо центрального медного провода здесь используется тонкое (диаметром около 1 – 10 мкм) стекловолокно, а вместо внутренней изоляции – стеклянная или пластиковая оболочка, не позволяющая свету выходить за пределы стекловолокна. В данном случае речь идет о режиме так называемого полного внутреннего отражения света от границы двух веществ с разными коэффициентами преломления (у стеклянной оболочки коэффициент преломления значительно ниже, чем у центрального волокна). Металлическая оплетка кабеля обычно отсутствует, так как экранирование от внешних электромагнитных помех здесь не требуется. Однако иногда ее все-таки применяют для механической защиты от окружающей среды (такой кабель иногда называют броневым, он может объединять под одной оболочкой несколько оптоволоконных кабелей).

Оптоволоконный кабель обладает исключительными характеристиками по помехозащищенности и секретности передаваемой информации. Никакие внешние электромагнитные помехи в принципе не способны исказить световой сигнал, а сам сигнал не порождает внешних электромагнитных излучений. Подключиться к этому типу кабеля для несанкционированного прослушивания сети практически невозможно, так как при этом нарушается целостность кабеля. Теоретически возможная полоса пропускания такого кабеля достигает величины 1012 Гц, то есть 1000 ГГц, что несравнимо выше, чем у электрических кабелей. Стоимость оптоволоконного кабеля постоянно снижается и сейчас примерно равна стоимости тонкого коаксиального кабеля.

Типичная величина затухания сигнала в оптоволоконных кабелях на частотах, используемых в локальных сетях, составляет от 5 до 20 дБ/км, что примерно соответствует показателям электрических кабелей на низких частотах. Но в случае оптоволоконного кабеля при росте частоты передаваемого сигнала затухание увеличивается очень незначительно, и на больших частотах (особенно свыше 200 МГц) его преимущества перед электрическим кабелем неоспоримы, у него просто нет конкурентов.

Однако оптоволоконный кабель имеет и некоторые недостатки.

Самый главный из них – высокая сложность монтажа (при установке разъемов необходима микронная точность, от точности скола стекловолокна и степени его полировки сильно зависит затухание в разъеме). Для установки разъемов применяют сварку или склеивание с помощью специального геля, имеющего такой же коэффициент преломления света, что и стекловолокно. В любом случае для этого нужна высокая квалификация персонала и специальные инструменты. Поэтому чаще всего оптоволоконный кабель продается в виде заранее нарезанных кусков разной длины, на обоих концах которых уже установлены разъемы нужного типа. Следует помнить, что некачественная установка разъема резко снижает допустимую длину кабеля, определяемую затуханием.

Также надо помнить, что использование оптоволоконного кабеля требует специальных оптических приемников и передатчиков, преобразующих световые сигналы в электрические и обратно, что порой существенно увеличивает стоимость сети в целом.

Оптоволоконные кабели допускают разветвление сигналов (для этого производятся специальные пассивные разветвители (couplers) на 2—8 каналов), но, как правило, их используют для передачи данных только в одном направлении между одним передатчиком и одним приемником. Ведь любое разветвление неизбежно сильно ослабляет световой сигнал, и если разветвлений будет много, то свет может просто не дойти до конца сети. Кроме того, в разветвителе есть и внутренние потери, так что суммарная мощность сигнала на выходе меньше входной мощности.

Оптоволоконный кабель менее прочен и гибок, чем электрический. Типичная величина допустимого радиуса изгиба составляет около 10 – 20 см, при меньших радиусах изгиба центральное волокно может сломаться. Плохо переносит кабель и механическое растяжение, а также раздавливающие воздействия.

Чувствителен оптоволоконный кабель и к ионизирующим излучениям, из-за которых снижается прозрачность стекловолокна, то есть увеличивается затухание сигнала. Резкие перепады температуры также негативно сказываются на нем, стекловолокно может треснуть.

Применяют оптоволоконный кабель только в сетях с топологией звезда и кольцо. Никаких проблем согласования и заземления в данном случае не существует. Кабель обеспечивает идеальную гальваническую развязку компьютеров сети. В будущем этот тип кабеля, вероятно, вытеснит электрические кабели или, во всяком случае, сильно потеснит их. Запасы меди на планете истощаются, а сырья для производства стекла более чем достаточно.

Существуют два различных типа оптоволоконного кабеля:

* многомодовый или мультимодовый кабель, более дешевый, но менее качественный;

* одномодовый кабель, более дорогой, но имеет лучшие характеристики по сравнению с первым.

Суть различия между этими двумя типами сводится к разным режимам прохождения световых лучей в кабеле.

Распространение света в одномодовом кабеле

Рис. 2.5. Распространение света в одномодовом кабеле

В одномодовом кабеле практически все лучи проходят один и тот же путь, в результате чего они достигают приемника одновременно, и форма сигнала почти не искажается (рис. 2.5). Одномодовый кабель имеет диаметр центрального волокна около 1,3 мкм и передает свет только с такой же длиной волны (1,3 мкм). Дисперсия и потери сигнала при этом очень незначительны, что позволяет передавать сигналы на значительно большее расстояние, чем в случае применения многомодового кабеля. Для одномодового кабеля применяются лазерные приемопередатчики, использующие свет исключительно с требуемой длиной волны. Такие приемопередатчики пока еще сравнительно дороги и не долговечны. Однако в перспективе одномодовый кабель должен стать основным типом благодаря своим прекрасным характеристикам. К тому же лазеры имеют большее быстродействие, чем обычные светодиоды. Затухание сигнала в одномодовом кабеле составляет около 5 дБ/км и может быть даже снижено до 1 дБ/км.

Распространение света в многомодовом кабеле

Рис. 2.6. Распространение света в многомодовом кабеле

В многомодовом кабеле траектории световых лучей имеют заметный разброс, в результате чего форма сигнала на приемном конце кабеля искажается (рис. 2.6). Центральное волокно имеет диаметр 62,5 мкм, а диаметр внешней оболочки 125 мкм (это иногда обозначается как 62,5/125). Для передачи используется обычный (не лазерный) светодиод, что снижает стоимость и увеличивает срок службы приемопередатчиков по сравнению с одномодовым кабелем. Длина волны света в многомодовом кабеле равна 0,85 мкм, при этом наблюдается разброс длин волн около 30 – 50 нм. Допустимая длина кабеля составляет 2 – 5 км. Многомодовый кабель – это основной тип оптоволоконного кабеля в настоящее время, так как он дешевле и доступнее. Затухание в многомодовом кабеле больше, чем в одномодовом и составляет 5 – 20 дБ/км.

Типичная величина задержки для наиболее распространенных кабелей составляет около 4—5 нс/м, что близко к величине задержки в электрических кабелях.

Оптоволоконные кабели, как и электрические, выпускаются в исполнении plenum и non-plenum.

|

|

|

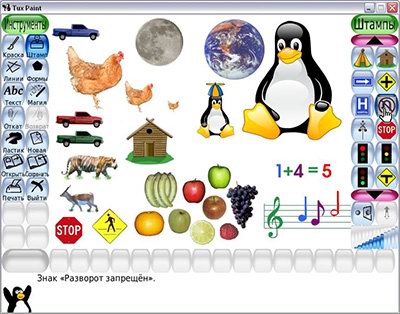

Растровый графический редактор — специализированная программа, предназначенная для создания и обработки изображений. Подобные программные продукты нашли широкое применение в работе художников-иллюстраторов, при подготовке изображений к печати типографским способом или на фотобумаге, публикации в Интернете.О растровых графических редакторах и растровой графике.

Растровый графический редактор — специализированная программа, предназначенная для создания и обработки изображений. Подобные программные продукты нашли широкое применение в работе художников-иллюстраторов, при подготовке изображений к печати типографским способом или на фотобумаге, публикации в Интернете.

Растровые графические редакторы позволяют пользователю рисовать и редактировать изображения на экране компьютера. Также сохранять их в различных растровых форматах, таких как, например, JPEG и TIFF, позволяющих сохранять растровую графику с незначительным снижением качества за счёт использования алгоритмов сжатия с потерями. PNG и GIF, поддерживающими хорошее сжатие без потерь, и BMP, также поддерживающем сжатие (RLE), но в общем случае представляющем собой несжатое «попиксельно» описание изображения.

В противоположность векторным редакторам растровые редакторы используют для представления изображений матрицу точек (bitmap). Однако, большинство современных растровых редакторов содержат векторные инструменты редактирования в качестве вспомогательных.

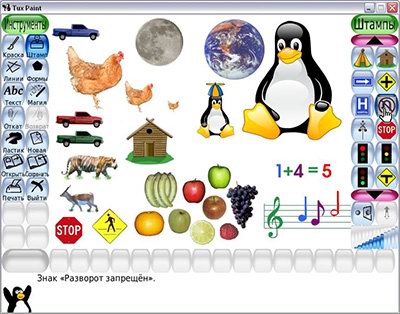

Наиболее известные растровые редакторы.

Adobe Photoshop — самый популярный коммерческий собственнический редактор

Adobe Fireworks(также известный как FW) — растровый и векторный графический редактор для веб-дизайнеров и разработчиков,

Corel Photo-Paint

Corel Paint Shop Pro— растровый графический редактор, выпускаемый компанией Jasc Software с 1992 года. Позже спектр функций был расширен для работы с векторной графикой.

Corel Painter— программа, предназначенная для цифровой живописи и рисунка.

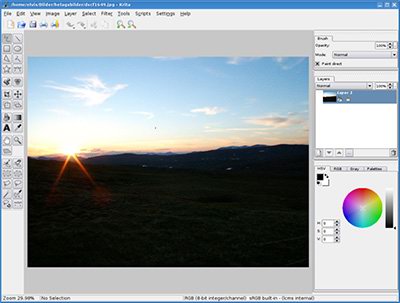

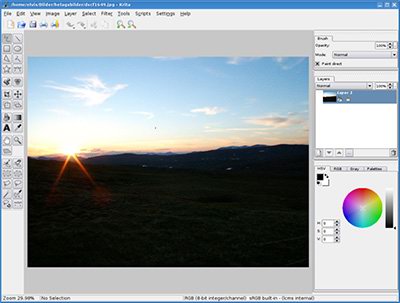

GIMP — самый популярный свободный бесплатный редактор

Microsoft Paint— простой растровый графический редактор компании Microsoft, входящий в состав операционной системы Windows, начиная с самых ранних версий.

Microsoft Photo Editor