Добро пожаловать,

|

|

|

|

|

|

Поиск Поиск

|

В этой книге рассказывается, как разрабатывать и создавать приложения Java для платформы J2ME. Платформа Java 2 Micro Edition (J2ME) определяет среду, которая поддерживает Java на так называемых портативных устройствах, таких как компьютерные приставки к телевизору, и персональных мобильных устройствах, таких как карманные компьютеры, мобильные телефоны и пейджеры.

В свете скачкообразного роста количества беспроводных компьютерных устройств практическая полезность этой книги очевидна.

|

|

|

Дата: 09.11.2025

Модуль:

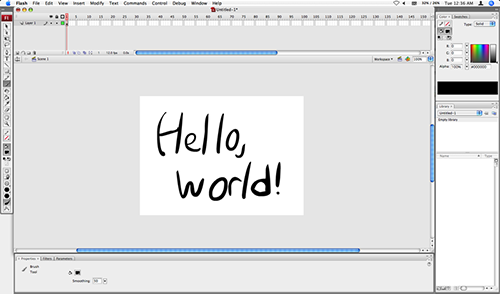

Категория: Flash MX

В данном официальном руководстве пользователя очень подробно описано, как самому создавать flash-видео, анимацию для мобильных устройств и т.д.

Книга адресована дизайнерам и разработчикам для создания интерактивного контента на web сайтах, в интерактивных презентациях и мобильных устройствах. Adobe Flash CS3 включает в себя множество достижений в выразительных инструментах, видео, интерфейсе и создании контента для мобильных устройств.

|

|

|

Рассмотрено программирование аппаратных ресурсов в Windows посредством функций BIOS, портов ввода-вывода и программного интерфейса Win32 API. Описаны методы доступа и управления всеми основными устройствами современного персонального компьютера: мышью, клавиатурой, видеоадаптером, звуковой платой, дисковой подсистемой, процессором, шиной, портами и другими. Уделено внимание общим методам программирования в Windows, а также различным трюкам и хитростям при написании программ: работе с файлами, взаимодействию в сети, самоликвидации исполняемых файлов, получению данных о USB-устройствах и др. Приведено большое количество простых и понятных примеров, написанных на языках C++ и Assembler.

В. Несвижский - настоящий фанат своего дела! Преклоняюсь перед ним и этой книгой. Обязательно надо скачивать и использовать.

|

|

|

Увы, жесткий диск компьютера почему-то всегда оказывается забит под завязку “самыми нужными” программами и данными, а цифровой аппарат всенепременно сообщит о том, что память переполнена, в тот момент, когда фотограф, вскинув фотокамеру, уже готов нажать кнопку спуска, чтобы сделать “главный кадр всей жизни”. Столкнувшись с подобным, поневоле приходится признать за информацией уникальную особенность, присущую кроме нее разве что только газам – обе эти субстанции (и газ, и информация) способны нацело заполнять весь предоставленный им объем, сколь бы велик он ни был…

Однако ученые и изобретатели постоянно ищут возможности сохранения все больших объемов информации и думают над тем, как можно расширить уже имеющиеся хранилища данных в существующих цифровых устройствах. Что касается настольных систем, то тут все понятно: жесткие диски становятся объемистее, а количество микросхем оперативной памяти, втискиваемых в корпус компьютера, постепенно стремится к бесконечности. Труднее обстоит дело с наладонными устройствами. В данном случае габариты имеют не последнее значение, так что подцепить, к примеру, к цифровому фотоаппарату винчестер не так-то просто (хотя видеокамеры со встроенным жестким диском уже выпускаются серийно). Приходится довольствоваться твердотельными устройствами хранения данных на основе микросхем flash-памяти, которые, впрочем, по объемам вполне могут сравниться с жесткими дисками 5-7-летней давности.

И не ОЗУ, и не ПЗУ

flash-память ведет свою родословную от постоянного запоминающего устройства (ПЗУ) компьютера, но при этом может работать как оперативное запоминающее устройство (ОЗУ). Для тех, кто подзабыл, наверное, стоит напомнить, в чем же собственно состоит разница между ПЗУ и ОЗУ. Так вот, главное преимущество постоянного запоминающего устройства – возможность хранить данные даже при отключении питания компьютера (от того-то в термине и присутствует слово “постоянное”). Правда, чтобы записать информацию в недра микросхемы flash-памяти, требуется специальный программатор, а сами данные записываются один раз и навсегда – возможности перезаписи данных в “классическом” ПЗУ нет (еще говорят, что микросхема “прожигается”, что в общем-то верно отражает физическую суть записи в ПЗУ). Что касается оперативной памяти, ОЗУ то есть, то этот тип накопителя данных, наоборот, не в состоянии хранить информацию при отключении питания, зато позволяет мгновенно записывать и считывать данные в процессе текущей работы компьютера. Flash-микросхема объединяет в себе качества обоих типов памяти: она позволяет сравнительно быстро записывать и считывать данные, да еще плюс к тому “не забывает” записанное после выключения питания. Именно эта способность к “долговременной памяти” и позволяет использовать flash-микросхемы в качестве альтернативы дискетам, компакт-дискам и жестким дискам, то есть устройствам хранения данных, которые могут годами, если не столетиями, сохранять информацию без какого-либо изменения и без всяких потерь.

Появилась же flash-память благодаря усилиям японских ученых. В 1984 г. компания Toshiba объявила о создании нового типа запоминающих устройств, а годом позже начала производство микросхем емкостью 256 Кbit. Правда, событие это, вероятно в силу малой востребованности в то время подобной памяти, не всколыхнуло мировую общественность. Второе рождение flash-микросхем произошло уже под брэндом Intel в 1988 г., когда мировой гигант радиоэлектронной промышленности разработал собственный вариант flash-памяти. Однако в течение почти целого десятилетия новинка оставалась вещью, широко известной лишь в узких кругах инженеров-компьютерщиков. И только появление малогабаритных цифровых устройств, требовавших для своей работы значительных объемов памяти, стало началом роста популярности flash-устройств. Начиная с 1997 г. flash-накопители стали использоваться в цифровых фотоаппаратах, потом “ареал обитания” твердотельной памяти с возможностью хранения и многократной перезаписи данных стал охватывать MP3-плейеры, наладонные компьютеры, цифровые видеокамеры и прочие миниатюрные “игрушки” для взрослых любителей цифрового мира.

Такое странное слово flash

Кстати сказать, как до сих пор идут споры о том, какой же все-таки год, 1984 или 1988-й, нужно считать временем появления “настоящей” flash-памяти, точно так же споры вызывает и происхождение самого термина flash, применяемого для обозначения этого класса устройств. Если обратиться к толковому словарю, то выяснится многозначность слова flash. Оно может обозначать короткий кадр фильма, вспышку, мелькание или отжиг стекла.

Согласно основной версии, термин flash появился в лабораториях компании Toshiba как характеристика скорости стирания и записи микросхемы флэш-памяти “in a flash”, то есть в мгновение ока. С другой стороны, причиной появления термина может быть слово, используемое для обозначения процесса “прожигания” памяти ПЗУ, который достался новинке в наследство от предшественников. В английском языке “засвечивание” или “прожигание” микросхемы постоянного запоминающего устройства обозначается словом flashing.

По третьей версии слово flash отражает особенность процесса записи данных в микросхемах этого типа. Дело в том, что, в отличие от прежнего ПЗУ, запись и стирание данных во flash-памяти производится блоками-кадрами, а термин flash как раз и имеет в качестве одного из значений – короткий кадр фильма.

|

|

|

Хотя надежность современных компьютерных систем в целом достаточно высока, время от времени в них происходят сбои, вызванные неисправностью аппаратных средств, ошибками в программном обеспечении, компьютерными вирусами, а также ошибками пользователей, системных администраторов и технического персонала.

Анализируя причины возникновения встречавшихся в нашей практике аварийных ситуаций, приводивших к потере данных, можно сказать, что все перечисленные сбои случаются примерно с одинаковой вероятностью.

Отказы аппаратных средств

Исчезновение данных может быть вызвано отказом различных устройств - жестких дисков и дисковых контроллеров, соединительных кабелей, оперативной памяти или центрального процессора компьютера. Внезапное отключение электропитания при отсутствии источника бесперебойного питания - также одна из наиболее распространенных причин исчезновения данных. В зависимости от того, что происходило в компьютере на момент отказа, последствия могут оказаться более или менее тяжелыми.

Отказы дисковых контроллеров

Чаще всего нам встречались случаи потерь данных при отказах дисковых контроллеров. При этом в момент аварии контроллер выполнял операцию записи, которая завершалась с ошибками. Как следствие, оказывались разрушенными системные области диска, после чего все данные или часть их становились недоступны.

Заметим, что дисковые контроллеры современных файловых серверов, таких, как Compaq Proliant, протоколируют сбои аппаратных средств и позволяют выполнять диагностику. Это дает возможность обнаружить опасные симптомы еще до того, как они приведут к отказу. Например, в одной компании на протяжении нескольких недель контроллер диска записывал в системный журнал сообщения о возможном отказе кэш-памяти, встроенной в контроллер. И когда эта память, наконец, отказала, пропало несколько гигабайт важных данных.

Зеркальные диски

Наиболее простой способ увеличения надежности хранения данных - подключить к одному контроллеру два жестких диска и средствами ОС выполнить их зеркальное отображение. При этом один диск играет роль основного, а другой дублирует всю информацию, записываемую на основной диск. При выходе из строя основного диска его функции автоматически переходят к зеркальному диску, в результате чего система продолжает работать без аварийной остановки.

К сожалению, зеркальные диски не помогут при сбое контроллера или ПО. Фактически данная технология поможет вам застраховаться только от такой неприятности, как поломка одного жесткого диска из зеркальной пары.

Если каждый из зеркальных дисков будет подключен к своему контроллеру, то надежность возрастет. Теперь система продолжит работу при выходе из строя не только одного диска, но и одного дискового контроллера.

Такие ОС, как Microsoft Windows NT и Novell NetWare способны создавать зеркальные диски программным путем без применения дополнительного оборудования.

Отказы кэш-памяти

Как вы, вероятно, знаете, кэш-память значительно ускоряет операции записи данных на диск и чтения с диска за счет временного хранения данных в очень быстрой оперативной памяти. Если данные кэшируются при чтении, то отказ кэш-памяти не приведет к их потере, так как на диске они останутся в неизменном виде. Что же касается кэширования при записи, то эта операция несет в себе потенциальную опасность.

Кэширование при записи предполагает, что данные вначале записываются в оперативную память, а затем, когда для этого возникает подходящий случай, переписываются на жесткий диск. Программа, сохраняющая данные на диске, получает подтверждение окончания процесса записи, когда данные оказываются в кэш-памяти. При этом фактическая запись их на диск произойдет позже. Так вот, если отказ кэш-памяти случится в "неподходящий" момент, то программа (или ОС) будет полагать, что данные уже записаны на диск, хотя фактически это не так. В результате могут оказаться разрушенными важнейшие внутренние структуры файловой системы.

Операционные системы обычно выполняют дополнительное кэширование данных, записываемых на диск или считываемых с диска, в основной оперативной памяти компьютера. Поэтому отказы оперативной памяти, а также внезапное отключение электропитания могут привести (и обычно приводят!) к возникновению фатальных неисправностей файловой системы. Именно поэтому так важно снабжать компьютеры, и особенно серверы, устройствами бесперебойного питания. Кроме того, такие устройства должны быть в состоянии корректно завершать работу ОС компьютера без вмешательства человека. Только в этом случае отключения электропитания не приведут к потере данных.

Неисправности электроники в дисках

Несколько слов заслуживают неисправности, возникающие в самих дисковых устройствах. Помимо механических повреждений, вызванных небрежным обращением с дисками, возникают отказы электронных схем, расположенных как вне, так и внутри герметичного корпуса диска. Отказы таких электронных схем могут привести, а могут и не привести к потере данных. В нашей практике встречались случаи, когда после замены электроники удавалось полностью восстановить данные, переписав их на другой диск.

Замена контроллера диска

Иногда данные пропадают после замены дискового контроллера на контроллер другого типа (такая проблема обычно возникает с контроллерами SCSI). Операционная система в этих случаях просто отказывается монтировать диск. Выбрав правильный тип контроллера, обычно удается легко ликвидировать данную проблему, однако так бывает не всегда.

Сбои, возникающие из-за пыли

Несмотря на то что корпуса современных серверов специальным образом защищены от проникновения пыли (для этого на вентиляторы устанавливают специальные воздушные фильтры), пыль все же проникает в компьютер. Она оседает на системной плате, конструктивных элементах корпуса и контроллерах. Так как в пыли есть металлические частички, она может вызывать замыкания между соединительными линиями, расположенными на системной плате или на платах контроллеров.

Когда компьютер переносят с одного места на другое, комочки пыли перекатываются внутри корпуса и могут привести к замыканию. Именно так пропали данные на сервере у одного из наших клиентов после перестановки сервера из одной стойки в другую.

Чтобы уменьшить вероятность возникновения сбоев из-за пыли, используйте в ответственных случаях специальные пылезащищенные корпуса и периодически выполняйте профилактические работы, удаляя пыль при помощи специального "компьютерного" пылесоса.

|

|

|

Доступность оборудования и простота организации делают беспроводные локальные сети всё более популярными. Даже небольшие компании стараются идти в ногу со временем и избавляются от традиционных кабельных "локалок". Использование беспроводных сетей не ограничивается небольшими офисами и домашними системами - крупные же фирмы применяют Wi-Fi для подключения к корпоративным сетевым ресурсам в тех местах, где технически невозможна прокладка кабелей.

Однако решение об устройстве беспроводной сети далеко не всегда оправданно, тем более что во многих случаях безопасности таких сетей уделяется слишком мало внимания. По оценкам специалистов, почти 70 процентов удачных хакерских атак через беспроводные сети связаны с неправильной настройкой точек доступа и клиентского программного обеспечения, а также с установкой чересчур низкого уровня безопасности при слишком сильном сигнале, с лёгкостью "пробивающего" стены офиса.

По каким-то необъяснимым причинам организаторы беспроводных сетей нередко считают, что при их включении автоматически обеспечивается надлежащий уровень безопасности. Производители оборудования, в свою очередь, устанавливают низкие настройки безопасности "по умолчанию", либо вовсе отключают их, чтобы при развёртывании сети клиенты случайно не столкнулись с невозможностью доступа. При минимальных настройках безопасность оборудование лучше всего совместимо с самым широким спектром других устройств и практически с любым современным программным обеспечением. Поэтому после настройки и проверки сети на совместимость с существующей инфраструктурой системный администратор должен изменить настройки безопасности, для того чтобы предотвратить несанкционированное проникновение в корпоративную сеть.

В отличие от проводных сетей, беспроводные требуют повышенного внимания к безопасности, поскольку проникнуть в них гораздо проще, поскольку для этого не нужен физический доступ к каналу. Радиоволны можно принимать на любое совместимое устройство, а если данные не защищены, то их сможет перехватить любой желающий. Разумеется, не стоит отказываться от паролей прочих традиционных средств авторизации, однако их явно недостаточно для защиты от несанкционированного доступа. Рассмотрим вкратце несколько способов повышения защищённости беспроводных сетей.

Отключаем передачу SSID

Последовательность цифр и букв, называемая SSID (Service Set Identifier) - это уникальный идентификатор вашей беспроводной сети. Передача идентификатора сети является встроенным средством защиты, по умолчанию включённым в большей части продающегося сегодня оборудования, и оно позволяет с лёгкостью обнаружить имеющиеся точки доступа в процессе развёртывания сети. Передача SSID требуется именно для того, чтобы ваше оборудование смогло подключиться к сети.

Точки доступа, которые являются базовыми станциями для подключаемых к сети компьютеров, являются потенциальным слабым местом, через которое злоумышленник может проникнуть в сеть. На уровне точек доступа отсутствует система авторизации по умолчанию, что делает внутренние сети незащищёнными, поэтому системные администраторы должны реализовать существующую корпоративную систему в беспроводных базовых станциях.

Для обеспечения повышенной безопасности можно запретить трансляцию точками доступа идентификатора сети. При этом возможность подключения к сети остаётся только у тех, кто знает правильный SSID, то есть, у сотрудников вашей компании, а случайные пользователи, обнаружившие вашу сеть при помощи сканирования, просто не смогут получить к ней доступ. Отключение передачи SSID возможно в подавляющем большинстве устройств ведущих производителей, что позволяет фактически скрыть вашу сеть от чужих. Если ваша сеть не передаёт идентификаторов, и если вы не афишируете использование беспроводной технологии, то этим вы осложните задачу злоумышленников. Подробные инструкции по отключению SSID обычно приводятся в руководствах по эксплуатации беспроводных точек доступа или маршрутизаторов.

Включаем средства шифрования

Уже давно используемое при пересылке важной электронной корреспонденции шифрование данных нашло применение и в беспроводных сетях. Для защиты данных от чужих глаз, в аппаратуре для беспроводной связи реализованы различные криптографические алгоритмы. При покупке оборудования важно убедиться в том, что оно поддерживает не только низкоуровневое 40-разрядное шифрование, но и 128-битный шифр повышенной стойкости.

Чтобы включить криптографическую защиту можно задействовать системы WEP (Wired Equivalent Privacy - "эквивалент проводной безопасности") или WPA (Wi-Fi Protected Access - "защищённый доступ к Wi-Fi"). Первая система менее стойкая, поскольку в ней используются статические (постоянные) ключи. Защищённые по этому протоколу сети взламываются хакерами без особого труда - соответствующие утилиты нетрудно найти в интернете. Тем не менее, по оценкам специалистов, даже этот протокол не задействован в более половины работающих корпоративных беспроводных сетей. Одним из средств повышения действенности WEP является регулярная автоматическая смена ключей, но даже в этом случае сеть не получает стопроцентной защиты. Попытки проникнуть в такую сеть оставят лишь случайные люди, обнаружившие её, но злонамеренных специалистов WEP не остановит, поэтому для полноценной защиты корпоративных сетей данный протокол использоваться не может.

В недалёком прошлом у организаторов беспроводных сетей не было иного выбора, как использовать протокол WEP, поддержка которого сохраняется в современных устройствах как в целях обеспечения совместимости оборудования, так и для обеспечения хотя бы минимального уровня безопасности в случае невозможности использования более современных протоколов. Сегодня WEP реализуется в двух модификациях: с 64- и 128-разрядным шифрованием. Однако корректнее было бы говорить о ключах длиной 40 и 104 бит, поскольку 24 бит из каждого ключа содержат служебную информацию и никак не влияют на стойкость кода. Однако это не столь важно, поскольку главным недостатком WEP являются статические ключи, для подбора которых злоумышленникам необходимо лишь в течение определённого времени сканировать сеть, перехватывая передаваемую информацию.

Повторим, что более-менее приемлемый уровень безопасность можно лишь при помощи регулярной смены ключей и при использовании 128-битного шифрования. Частота смены ключей зависит от частоты и длительности соединений, при этом необходимо обеспечить отработанную защищённую процедуру передачи новых ключей тем сотрудникам, которые пользуются доступом в беспроводную сеть.

Более эффективное шифрование обеспечивает протокол WPA, в котором реализовано динамическое создание ключей, что исключает возможность перехвата или подбора ключа, а также система идентификации (логин-пароль) при подключении к сети на основе протокола EAC (Extensible Authentication Protocol - "расширяемый протокол аутентификации"). В протоколе WPA 128-разрядные ключи генерируются автоматически при передаче каждых десяти килобайт данных, причём число этих ключей достигает сотен миллиардов, что делает практически невозможным подбор при помощи сканирования даже при отработанной методике перехвата информации. Кроме того, в этом протоколе реализован алгоритм проверки целостности данных MIC (Message Integrity Check), предотвращающий возможность злонамеренного изменения передаваемых данных. А вот выбору паролей следует уделять особое внимание: по мнению экспертов, для обеспечения высокого уровня безопасности длина пароля должна составлять не менее 20 знаков, причём он не должен представлять собой набор слов или какую-то фразу, поскольку такие пароли легко вскрываются методом словарного подбора.

Проблема с WPA заключается в том, что официально он был внесён в спецификации IEEE 802.11 лишь в середине 2004 года, поэтому далеко не всё беспроводное оборудование, выпущенное более полутора лет назад, способно работать по этому стандарту. Более того, если в сети есть хотя бы одно устройство, не поддерживающее WPA, будет применяться простое шифрование WEP, даже если WPA включён в настройках всего прочего оборудования.

Тем не менее, оборудование постоянно совершенствуется и в современных устройствах поддерживается новая, ещё более защищённая версия WPA2, работающая с динамическими ключами длиной 128, 192 и 256 бит. К таким устройствам, относится, например, трёхдиапазонный контроллер Intel PRO/Wireless 2915ABG.

Регулируем силу сигнала и его направленность

Технология беспроводной связи сама по себе по своей природе меньше защищена от постороннего вмешательства, поэтому при организации таких сетей особенно важно максимально затруднить несанкционированное проникновение в них. Среди чисто технических способов самым эффективным является снижение мощности транслируемого сигнала, ведь радиоволны с лёгкостью преодолевают стены зданий, а в сельской равнинной местности могут преодолевать весьма большие расстояния. Злоумышленники могут поставить свой автомобиль рядом со зданием, в котором расположен ваш офис, и в комфортной обстановке неторопливо подбирать ключ к вашей сети. Поэтому важно отрегулировать мощность сигнала, чтобы он не проникал за границы вашей территории. Кроме того, точки доступа следует располагать вдалеке от окон, внешних стен зданий, общих коридоров, холлов и лестниц.

Беспроводные сети являются очень удобным средством связи быстрого развёртывания, позволяющим объёдинить в сеть компьютеры даже в тех местах, где по тем или иным причинам невозможна прокладка кабеля. Однако поскольку незащищённые беспроводные сети куда проще поддаются взлому, чем проводные, следует уделять повышенное внимание защите от постороннего проникновения. Разумеется, стопроцентной гарантии безопасности дать невозможно, но некоторые действенные способы затруднения несанкционированного доступа в беспроводные сети мы описали в данном материале. Более подробные инструкции по реализации этих методов на практике обычно приводятся в документации к сетевому оборудованию, поэтому мы не ставили перед собой цели описать конкретные действия, тем более что они различаются в зависимости от модели и производителя беспроводных точек доступа и маршрутизаторов. Надеемся, что этот материал привлечёт внимание к проблеме обеспечения защиты беспроводных сетей.

Разместил: Олег Нечай

|

|

|

На сегодняшний день цифровое видео развивается в двух направлениях это видео улучшенного качества для просмотра его на больших ЖК-панелях. И видео уменьшенного размера для экранов портативных устройств. Конечно смотреть фильм или видеоклип на большом экране намного удобней чем на маленьком. Зато устройства с малыми экранами, такие как мобильные телефоны, КПК и медиаплееры легко можно носить в кармане и смотреть видео в любых ситуациях. Конвертирование видео в мобильные форматы.

На сегодняшний день цифровое видео развивается в двух направлениях это видео улучшенного качества для просмотра его на больших ЖК-панелях. И видео уменьшенного размера для экранов портативных устройств. Конечно смотреть фильм или видеоклип на большом экране намного удобней чем на маленьком. Зато устройства с малыми экранами, такие как мобильные телефоны, КПК и медиаплееры легко можно носить в кармане и смотреть видео в любых ситуациях.

Но для того, что бы такое портативное устройство смогло показывать видео его соответствующим образом надо подготовить и записать в память.

Конвертировать видео в форматы, поддерживаемые мобильными устройствами, проще всего при помощи специальных программ. Благодаря этим программам не нужно задумываться над тем, какое разрешение выбрать, и какой формат поддерживается мобильным девайсом.

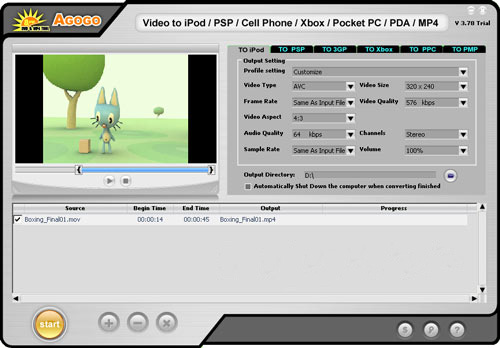

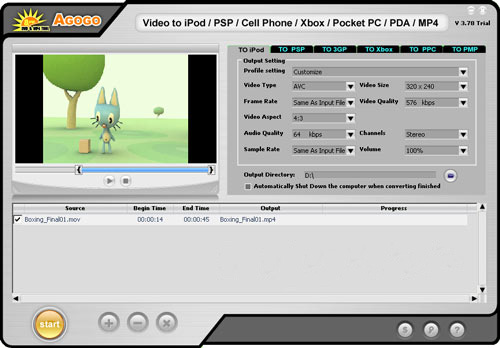

Agogo Video to iPod / PSP / Cell Phone / Xbox / Pocket PC / PDA / MP4

Хотя название программы выглядит слишком длинным, зато пользователю не нужно вчитываться в описание программы и искать список поддерживаемых форматов, для того чтобы понять, поддерживает ли этот конвертер видео для мобильных телефонов или iPod.

Интерфейс ее так же прост, как незатейливо ее название. Окно состоит из трех основных частей: списка файлов, окошка предварительного просмотра и области, в которой задаются настройки кодирования. Для удобства она имеет несколько вкладок – To iPod, To Xbox, To 3GP и т.д. Таким образом, практически исключена возможность того, что вы выберете такой формат, который не поддерживается вашим портативным устройством. Настройки кодирования можно устанавливать только для видеофайлов, которые вы собираетесь проигрывать на iPod, для остальных устройств программа предлагает только профили настроек, изменить которые нельзя. Профили включают формат, разрешение и параметры звука. Число профилей не очень велико, например, для XBox – четыре, а для видеоплееров – всего два. Что касается iPod, то тут профили не предусмотрены, и пользователю самому предлагается определиться с форматом, количеством кадров в секунду, разрешением, соотношением сторон, частотой дискретизации аудио, битрейтом аудио и видео и громкостью.

Agogo Video to iPod / PSP / Cell Phone / Xbox / Pocket PC / PDA / MP4 может выполнять преобразование видеофайлов в пакетном режиме. Для этого достаточно загрузить в программу несколько видеофайлов. После того, как файл загружен, его можно просмотреть в окне предварительного просмотра и при необходимости отметить фрагмент, который нужно конвертировать. Для этого под окном предпросмотра есть специальные маркеры – в начале и в конце клипа. Кодирование будет выполняться с того места клипа, где установлен первый маркер, и до того, где находится второй.

Загруженные в программу файлы не обязательно кодировать все вместе. Напротив каждого из них есть флажок, и если перед нажатием кнопки Start его снять, то клип будет пропущен. Перед началом конвертирования нужно не забыть указать папку, куда будет сохраняться видео. Также при необходимости можно попросить программу выключить компьютер, когда все задания будут завершены.

WinAVI iPod/PSP/3GP/MP4 Video Converter

Программа так же не сложная – на освоение программы уходит максимум минуты три.

Первое, что нужно сделать – это выбрать устройство (iPod, PSP) или формат (3GP, MP4), нажав на одну из четырех кнопок. После этого нужно будет загрузить файл или файлы, которые необходимо преобразовать. Конвертер позволяет выбирать несколько файлов одновременно, но нужно, чтобы они были помещены в одну папку. Чтобы преобразовать видео с параметрами по умолчанию, нужно просто нажать кнопку OK, после чего программа начнет свою работу.

Кроме форматов, которые вынесены в название программы, WinAVI iPod/PSP/3GP/MP4 Video Converter поддерживает и другие, "немобильные форматы", такие как Mov, Rm, Wmv и другие. Стоит также отметить пакетный режим, в котором можно выполнить преобразование нескольких видеофайлов. В этом режиме можно установить очередь из файлов, которые нужно конвертировать в разные форматы. Его также можно использовать для преобразования одного и того же файла в несколько разных форматов.

Во время конвертирования файлов можно наблюдать за процессом в окне предварительного просмотра. Если компьютер достаточно мощный, то можно включить отображение видео в реальном времени. Очень удобно, что эти настройки можно менять непосредственно по время кодирования, не останавливая при этом процесс. Если предполагается, что кодирование займет много времени, можно включить опцию выключения компьютера после его завершения и лечь спать.

Xilisoft Video Converter

Число поддерживаемых этим конвертером форматов просто огромно – вряд ли вы не найдете в этом длинном списке тот, который нужен именно вам. При помощи программы можно даже преобразовать видео для просмотра на BlackBerry, Apple TV и iPhone, все более распространенные устройства тоже поддерживаются.

Программа может работать в двух режимах: в стандартном, для опытных пользователей, и в режиме мастера, предназначенном для новичков. Немного неудобно, что между этими режимами никак нельзя переключаться – она реализованы как две независимые утилиты, для открытия одной из которых нужно будет обратиться к меню "Пуск".

Настройка параметров кодирования выполнена очень удобно – не нужно открывать дополнительные окна, все параметры вынесены в главное окно программы. Тут можно определить качество видео и аудио, отключить звук, указать соотношение сторон и т.д.

Очень удобно и окошко предварительного просмотра – в нем можно по очереди проигрывать все файлы, загруженные в программу.

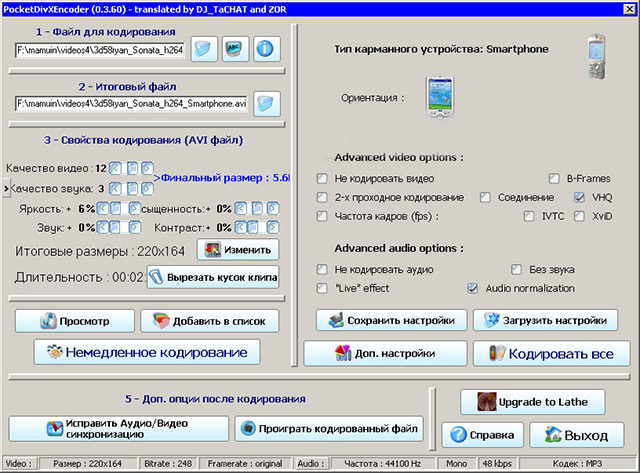

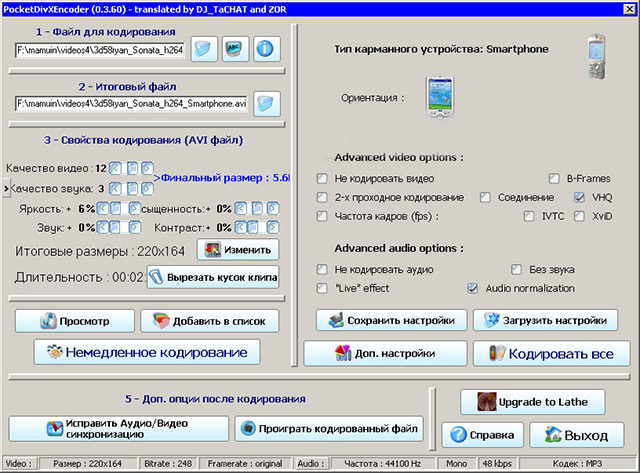

PocketDivxEncoder

Эта программа заслуженно пользуется большой популярностью среди владельцев КПК, смартфонов и других портативных устройств. В отличие от большинства видеоконвертеров, она не требует установки, совершенно бесплатна и, к тому же, имеет русскую локализацию.

Благодаря гибким настройкам, программа может использоваться даже для тех устройств, профили для которых она не поддерживает, например, для Sony PSP. Правда, в этом случае подбирать разрешение видео и другие настройки придутся вручную. С другой стороны, PocketDivxEncoder поддерживает сохранение пользовательских профилей, поэтому если вы постоянно кодируете видео для просмотра на одном и том же устройстве, подобрать настройки нужно будет только один раз.

Для наглядности в PocketDivxEncoder везде, где требуется предпросмотр видео, можно увидеть картинку выбранного устройства, а видео будет отображаться на его "экране". Это очень удобно, например, когда вы подбираете разрешение видеофайла – если оно слишком велико, вы сразу же увидите, что видео "вылазит" за пределы экрана.

Одна из функций, на которую нельзя не обратить внимание, - подсчет итогового размера файла. Происходит это в реальном времени – вы изменяете параметры, отвечающие за качество видео и звука, а программа тут же подсчитывает, как это отразится на размере файла. Очень удобно.

Для PDA и смартфонов предусмотрена возможность изменять ориентацию видео, в зависимости от того, как пользователь держит устройство. Конечно же, в современных портативных устройствах есть подобная функция, однако если видео изначально будет сохранено с нужной ориентацией, это освободит ресурсы системы.

Часто при неудачном сжатии происходит расхождение звука с видео. PocketDivxEncoder дает возможность исправить подобные ошибки и восстановить правильную синхронизацию аудио и видео.

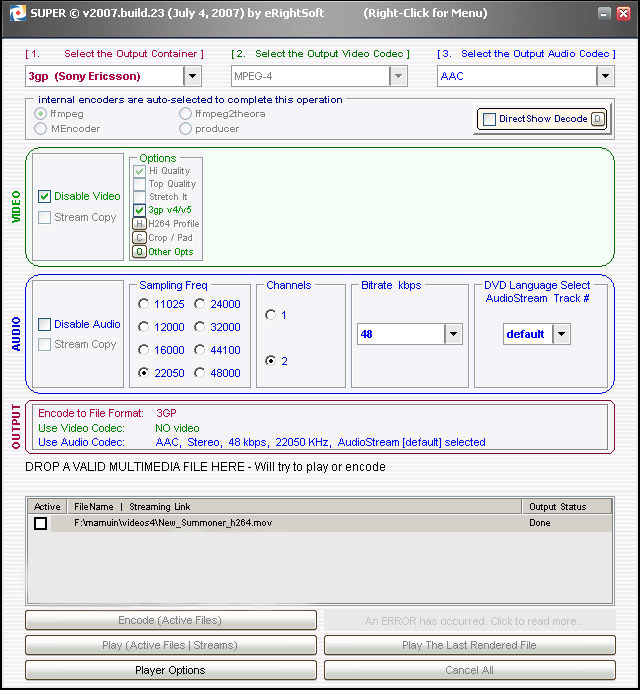

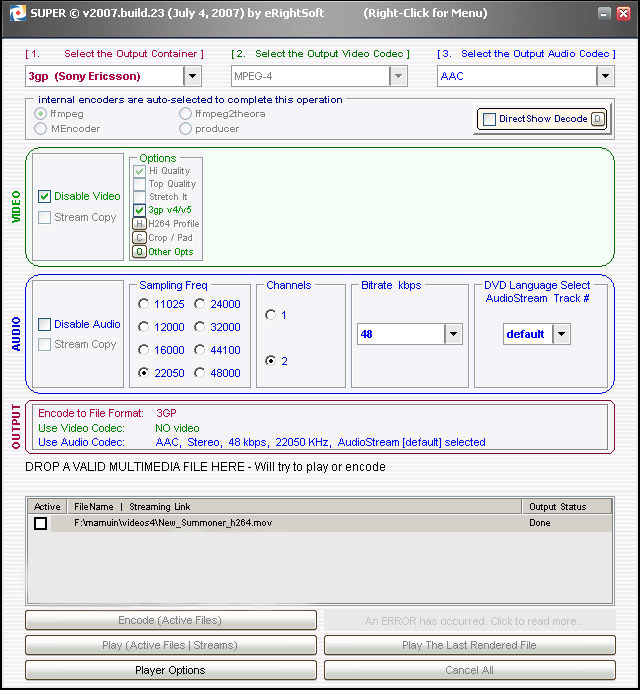

SUPER 2007

Конвертер SUPER полностью оправдывает свое название. Программа поддерживает огромное число форматов, абсолютно бесплатна и, к тому же, содержит все необходимые кодеки. Понятно, что последнее отражается на ее размере – дистрибутив занимает около 30 Мб, но зато после установки вы можете быть полностью уверены в том, что сможете выполнить кодирование в любой формат с использованием любого популярного кодека.

Интерфейс программы хоть и не имеет ничего общего с внешним видом других конвертеров, назвать сложным его нельзя. Разработчики использовали несколько приемов, которые помогают сразу разобраться с программой. Во-первых, при подведении курсора к каждой области окна появляется всплывающая подсказка, объясняющая, что пользователю нужно делать (при необходимости подсказки можно отключить). Во-вторых, элементы интерфейса имеют разный цвет: все, что зеленое, относится к настройкам кодирования видео, синий цвет – это цвет параметров аудио, а настройки формата выделены красным.

У SUPER нет окна предварительного просмотра видео, однако есть встроенный проигрыватель. По умолчанию он воспроизводит видео во весь экран, но при желании можно вызвать окно настроек и изменить их.

Профили для портативных устройств заслуживают всяческих похвал. Есть профили для сохранения файла в AVI для проигрывания на КПК, для Nintendo DS, Sony PSP, Sony PS3, Zune, два разных профиля для сохранения в формат 3GP – для телефонов Nokia/Siemens и для Sony Ericsson, а также два профиля для iPod – для более старых моделей и плееров последнего поколения. При выборе того или иного профиля все неподдерживаемые параметры для удобства скрываются.

Среди настроек кодирования стоит отметить возможность отключения аудио или видеопотока, а также наличие функции Stream Copy, которая позволяет произвести кодирование без повторной компрессии звука или видео, а значит, без потери качества. Если при выбранных вами параметрах эта опция недоступна, они просто станет неактивной.

Наконец, SUPER содержит достаточно много дополнительных эффектов, которые могут быть применены к выходному видеофайлу. Например, можно добавить на видео водяной знак, изменить ориентацию видео, инвертировать цвета, добавить затухание, вывести на каждом кадре информацию о клипе. Однако, использовать все эти эффекты в одном видео не рекомендуется.

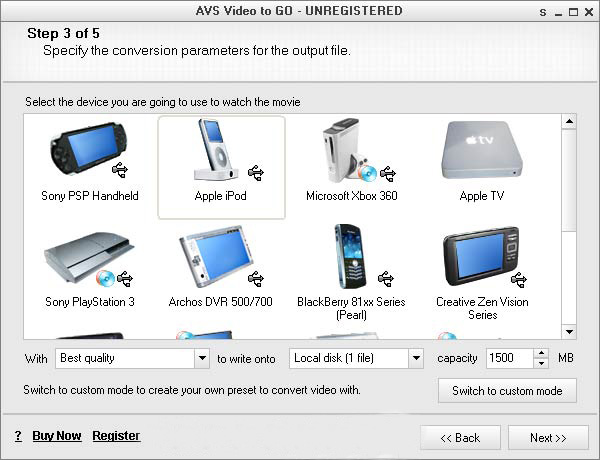

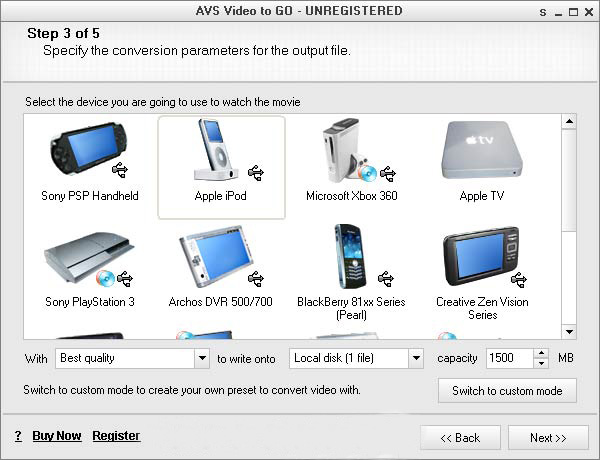

AVS Video Tools

AVS Video Tools – это пакет утилит для работы с видео. Один из них – AVS Video Converter - общего назначения, а второй, AVS Video to GO, создан специально для преобразования видео в форматы, поддерживаемые портативными устройствами.

Работа AVS Video to GO построена в виде мастера – на первом этапе необходимо выбрать видеофайл, после чего в окне программы отобразятся его параметры. Можно воспользоваться окном предпросмотра, чтобы убедиться, что загружен нужный файл.

AVS Video to GO работает не только с обычными видеофайлами, но и с DVD. Список поддерживаемых девайсов достаточно велик – есть даже профили для мобильных телефонов, работающих в сетях CDMA, для портативных DVD-плееров, плееров Creative Zen, Archos DVR и Apple TV.

AVS Video to GO – очень удобное решение, когда нужно выполнить конвертирование одного файла. Если же есть необходимость в пакетном преобразовании, нужно использовать AVS Video Converter.

Пожалуй, единственный недостаток программы в том, что нет возможности указывать параметры для каждого файла по отдельности – настройки выходного видео будут применены для всех загруженных в программу файлов.

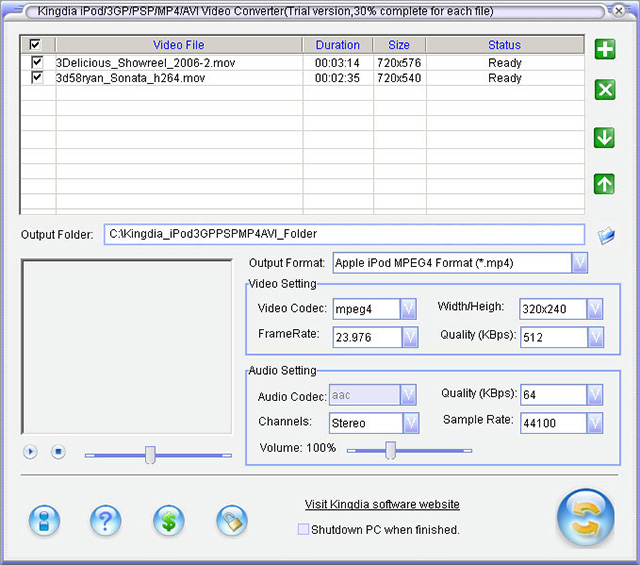

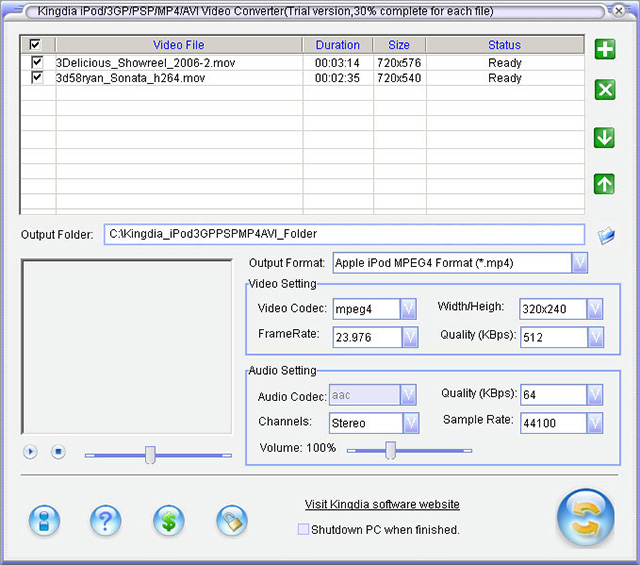

Kingdia iPod/PSP/3GP/MP4/AVI Video Converter

Программа имеет узкую специализацию и ориентирована исключительно на создание видеофайлов для портативных устройств. С его помощью можно конвертировать видео в форматы, поддерживаемые КПК, Palm, iPod, Sony PSP, мобильными телефонами и медиаплеерами.

Преобразование может выполняться в пакетном режиме, правда, настройки при этом выбираются не отдельно для каждого файла, а для всех одновременно.

В списке выбора выходного формата шесть вариантов – Apple iPod, Sony PSP, 3GP, 3GP2, MP4 и xVid. При выборе одного из них загружаются настройки по умолчанию, однако всегда есть возможность изменить их, выбрав другой кодек или уменьшив битрейт. Правда, тонкая настройка параметров кодека, к сожалению, недоступна. Есть также ползунок для изменения громкости файла.

Во время преобразования отображение видео не работает, зато можно наблюдать за ходом выполнения операции, глядя на ползунок, который появляется в списке заданий. Если процесс кодирования занимает много времени, можно установить флажок Shutodown PC when finished, и программа сама выключит компьютер после завершения работы.

Среди коммерческих приложений наиболее функциональной оказалась программа AVS Video Tools. Ее цена не намного больше, чем других конвертеров, но по возможностям она их заметно превосходит, поскольку AVS Video Tools можно использовать и для захвата видео с камеры, и для конвертирования DVD. Что касается бесплатных программ, то и SUPER 2007, и PocketDivxEncoder хорошо справляются со своей задачей и при этом не требуют много времени на то, чтобы разобраться с интерфейсом.

Разместил: Игорь

|

|

|

Сеть всегда объединяет несколько абонентов, каждый из которых имеет право передавать свои пакеты. Но, как уже отмечалось, по одному кабелю одновременно передавать два (или более) пакета нельзя, иначе может возникнуть конфликт (коллизия), который приведет к искажению либо потере обоих пакетов (или всех пакетов, участвующих в конфликте). Значит, надо каким-то образом установить очередность доступа к сети (захвата сети) всеми абонентами, желающими передавать. Это относится, прежде всего, к сетям с топологиями шина и кольцо. Точно так же при топологии звезда необходимо установить очередность передачи пакетов периферийными абонентами, иначе центральный абонент просто не сможет справиться с их обработкой. В сети обязательно применяется тот или иной метод управления обменом (метод доступа, метод арбитража), разрешающий или предотвращающий конфликты между абонентами. От эффективности работы выбранного метода управления обменом зависит очень многое: скорость обмена информацией между компьютерами, нагрузочная способность сети (способность работать с различными интенсивностями обмена), время реакции сети на внешние события и т.д. Метод управления – это один из важнейших параметров сети.

Тип метода управления обменом во многом определяется особенностями топологии сети. Но в то же время он не привязан жестко к топологии, как нередко принято считать.

Методы управления обменом в локальных сетях делятся на две группы:

* Централизованные методы, в которых все управление обменом сосредоточено в одном месте. Недостатки таких методов: неустойчивость к отказам центра, малая гибкость управления (центр обычно не может оперативно реагировать на все события в сети). Достоинство централизованных методов – отсутствие конфликтов, так как центр всегда предоставляет право на передачу только одному абоненту, и ему не с кем конфликтовать.

* Децентрализованные методы, в которых отсутствует центр управления. Всеми вопросами управления, в том числе предотвращением, обнаружением и разрешением конфликтов, занимаются все абоненты сети. Главные достоинства децентрализованных методов: высокая устойчивость к отказам и большая гибкость. Однако в данном случае возможны конфликты, которые надо разрешать.

Существует и другое деление методов управления обменом, относящееся, главным образом, к децентрализованным методам:

* Детерминированные методы определяют четкие правила, по которым чередуются захватывающие сеть абоненты. Абоненты имеют определенную систему приоритетов, причем приоритеты эти различны для всех абонентов. При этом, как правило, конфликты полностью исключены (или маловероятны), но некоторые абоненты могут дожидаться своей очереди на передачу слишком долго. К детерминированным методам относится, например, маркерный доступ (сети Token-Ring, FDDI), при котором право передачи передается по эстафете от абонента к абоненту.

* Случайные методы подразумевают случайное чередование передающих абонентов. При этом возможность конфликтов подразумевается, но предлагаются способы их разрешения. Случайные методы значительно хуже (по сравнению с детерминированными) работают при больших информационных потоках в сети (при большом трафике сети) и не гарантируют абоненту величину времени доступа. В то же время они обычно более устойчивы к отказам сетевого оборудования и более эффективно используют сеть при малой интенсивности обмена. Пример случайного метода – CSMA/CD (сеть Ethernet).

Для трех основных топологий характерны три наиболее типичных метода управления обменом.

Управление обменом в сети с топологией звезда

Для топологии звезда лучше всего подходит централизованный метод управления. Это связано с тем, что все информационные потоки проходят через центр, и именно этому центру логично доверить управление обменом в сети. Причем не так важно, что находится в центре звезды: компьютер (центральный абонент), как на рис. 1.6, или же специальный концентратор, управляющий обменом, но сам не участвующий в нем. В данном случае речь идет уже не о пассивной звезде (рис. 1.11), а о некой промежуточной ситуации, когда центр не является полноценным абонентом, но управляет обменом. Это, к примеру, реализовано в сети 100VG-AnyLAN.

Самый простейший централизованный метод состоит в следующем.

Периферийные абоненты, желающие передать свой пакет (или, как еще говорят, имеющие заявки на передачу), посылают центру свои запросы (управляющие пакеты или специальные сигналы). Центр же предоставляет им право передачи пакета в порядке очередности, например, по их физическому расположению в звезде по часовой стрелке. После окончания передачи пакета каким-то абонентом право передавать получит следующий по порядку (по часовой стрелке) абонент, имеющий заявку на передачу (рис. 4.8). Например, если передает второй абонент, то после него имеет право на передачу третий. Если же третьему абоненту не надо передавать, то право на передачу переходит к четвертому и т.д.

Централизованный метод управления обменом в сети с топологией звезда

Рис. 4.8. Централизованный метод управления обменом в сети с топологией звезда

В этом случае говорят, что абоненты имеют географические приоритеты (по их физическому расположению). В каждый конкретный момент наивысшим приоритетом обладает следующий по порядку абонент, но в пределах полного цикла опроса ни один из абонентов не имеет никаких преимуществ перед другими. Никому не придется ждать своей очереди слишком долго. Максимальная величина времени доступа для любого абонента в этом случае будет равна суммарному времени передачи пакетов всех абонентов сети кроме данного. Для топологии, показанной на рис. 4.8, она составит четыре длительности пакета. Никаких столкновений пакетов при этом методе в принципе быть не может, так как все решения о доступе принимаются в одном месте.

Рассмотренный метод управления можно назвать методом с пассивным центром, так как центр пассивно прослушивает всех абонентов. Возможен и другой принцип реализации централизованного управления (его можно назвать методом с активным центром).

В этом случае центр посылает запросы о готовности передавать (управляющие пакеты или специальные сигналы) по очереди всем периферийным абонентам. Тот периферийный абонент, который хочет передавать (первый из опрошенных) посылает ответ (или же сразу начинает свою передачу). В дальнейшем центр проводит сеанс обмена именно с ним. После окончания этого сеанса центральный абонент продолжает опрос периферийных абонентов по кругу (как на рис. 4.8). Если желает передавать центральный абонент, он передает вне очереди.

Как в первом, так и во втором случае никаких конфликтов быть не может (решение принимает единый центр, которому не с кем конфликтовать). Если все абоненты активны, и заявки на передачу поступают интенсивно, то все они будут передавать строго по очереди. Но центр должен быть исключительно надежен, иначе будет парализован весь обмен. Механизм управления не слишком гибок, так как центр работает по жестко заданному алгоритму. К тому же скорость управления невысока. Ведь даже в случае, когда передает только один абонент, ему все равно приходится ждать после каждого переданного пакета, пока центр опросит всех остальных абонентов.

Как правило, централизованные методы управления применяются в небольших сетях (с числом абонентов не более чем несколько десятков). В случае больших сетей нагрузка по управлению обменом на центр существенно возрастает.

Управление обменом в сети с топологией шина

При топологии шина также возможно централизованное управление. При этом один из абонентов ("центральный") посылает по шине всем остальным ("периферийным") запросы (управляющие пакеты), выясняя, кто из них хочет передать, затем разрешает передачу одному из абонентов. Абонент, получивший право на передачу, по той же шине передает свой информационный пакет тому абоненту, которому хочет. А после окончания передачи передававший абонент все по той же шине сообщает "центру", что он закончил передачу (управляющим пакетом), и "центр" снова начинает опрос (рис. 4.9).

Централизованное управление в сети с топологией шина

Рис. 4.9. Централизованное управление в сети с топологией шина

Преимущества и недостатки такого управления – те же самые, что и в случае централизованно управляемой звезды. Единственное отличие состоит в том, что центр здесь не пересылает информацию от одного абонента к другому, как в топологии активная звезда, а только управляет обменом.

Гораздо чаще в шине используется децентрализованное случайное управление, так как сетевые адаптеры всех абонентов в данном случае одинаковы, и именно этот метод наиболее органично подходит шине. При выборе децентрализованного управления все абоненты имеют равные права доступа к сети, то есть особенности топологии совпадают с особенностями метода управления. Решение о том, когда можно передавать свой пакет, принимается каждым абонентом на месте, исходя только из анализа состояния сети. В данном случае возникает конкуренция между абонентами за захват сети, и, следовательно, возможны конфликты между ними и искажения передаваемой информации из-за наложения пакетов.

Существует множество алгоритмов доступа или, как еще говорят, сценариев доступа, порой очень сложных. Их выбор зависит от скорости передачи в сети, длины шины, загруженности сети (интенсивности обмена или трафика сети), используемого кода передачи.

Иногда для управления доступом к шине применяется дополнительная линия связи, что позволяет упростить аппаратуру контроллеров и методы доступа, но заметно увеличивает стоимость сети за счет удвоения длины кабеля и количества приемопередатчиков. Поэтому данное решение не получило широкого распространения.

Суть всех случайных методов управления обменом довольно проста.

Если сеть свободна (то есть никто не передает своих пакетов), то абонент, желающий передавать, сразу начинает свою передачу. Время доступа в этом случае равно нулю.

Если же в момент возникновения у абонента заявки на передачу сеть занята, то абонент, желающий передавать, ждет освобождения сети. В противном случае исказятся и пропадут оба пакета. После освобождения сети абонент, желающий передавать, начинает свою передачу.

Возникновение конфликтных ситуаций (столкновений пакетов, коллизий), в результате которых передаваемая информация искажается, возможно в двух случаях.

* При одновременном начале передачи двумя или более абонентами, когда сеть свободна (рис. 4.10). Это ситуация довольно редкая, но все-таки вполне возможная.

* При одновременном начале передачи двумя или более абонентами сразу после освобождения сети (рис. 4.11). Это ситуация наиболее типична, так как за время передачи пакета одним абонентом вполне может возникнуть несколько новых заявок на передачу у других абонентов.

Существующие случайные методы управления обменом (арбитража) различаются тем, как они предотвращают возможные конфликты или же разрешают уже возникшие. Ни один конфликт не должен нарушать обмен, все абоненты должны, в конце концов, передать свои пакеты.

В процессе развития локальных сетей было разработано несколько разновидностей случайных методов управления обменом.

Коллизии в случае начала передачи при свободной сети

Рис. 4.10. Коллизии в случае начала передачи при свободной сети

Коллизии в случае начала передачи после освобождения сети

Рис. 4.11. Коллизии в случае начала передачи после освобождения сети

Например, был предложен метод, при котором не все передающие абоненты распознают коллизию, а только те, которые имеют меньшие приоритеты. Абонент с максимальным приоритетом из всех, начавших передачу, закончит передачу своего пакета без ошибок. Остальные, обнаружив коллизию, прекратят свою передачу и будут ждать освобождения сети для новой попытки. Для контроля коллизии каждый передающий абонент производит побитное сравнение передаваемой им в сеть информации и данных, присутствующих в сети. Побеждает тот абонент, заголовок пакета которого дольше других не искажается от коллизии. Этот метод, называемый децентрализованным кодовым приоритетным методом, отличается низким быстродействием и сложностью реализации.

При другом методе управления обменом каждый абонент начинает свою передачу после освобождения сети не сразу, а, выдержав свою, строго индивидуальную задержку, что предотвращает коллизии после освобождения сети и тем самым сводит к минимуму общее количество коллизий. Максимальным приоритетом в этом случае будет обладать абонент с минимальной задержкой. Столкновения пакетов возможны только тогда, когда два и более абонентов захотели передавать одновременно при свободной сети. Этот метод, называемый децентрализованным временным приоритетным методом, хорошо работает только в небольших сетях, так как каждому абоненту нужно обеспечить свою индивидуальную задержку.

В обоих случаях имеется система приоритетов, все же данные методы относятся к случайным, так как исход конкуренции невозможно предсказать. Случайные приоритетные методы ставят абонентов в неравные условия при большой интенсивности обмена по сети, так как высокоприоритетные абоненты могут надолго заблокировать сеть для низкоприоритетных абонентов.

[pagebreak]

Чаще всего система приоритетов в методе управления обменом в шине отсутствует полностью. Именно так работает наиболее распространенный стандартный метод управления обменом CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection – множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий), используемый в сети Ethernet. Его главное достоинство в том, что все абоненты полностью равноправны, и ни один из них не может надолго заблокировать обмен другому (как в случае наличия приоритетов). В этом методе коллизии не предотвращаются, а разрешаются.

Суть метода состоит в том, что абонент начинает передавать сразу, как только он выяснит, что сеть свободна. Если возникают коллизии, то они обнаруживаются всеми передающими абонентами. После чего все абоненты прекращают свою передачу и возобновляют попытку начать новую передачу пакета через временной интервал, длительность которого выбирается случайным образом. Поэтому повторные коллизии маловероятны.

Еще один распространенный метод случайного доступа – CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance – множественный доступ с контролем несущей и избежанием коллизий) применяющийся, например, в сети Apple LocalTalk. Абонент, желающий передавать и обнаруживший освобождение сети, передает сначала короткий управляющий пакет запроса на передачу. Затем он заданное время ждет ответного короткого управляющего пакета подтверждения запроса от абонента-приемника. Если ответа нет, передача откладывается. Если ответ получен, передается пакет. Коллизии полностью не устраняются, но в основном сталкиваются управляющие пакеты. Столкновения информационных пакетов выявляются на более высоких уровнях протокола.

Подобные методы будут хорошо работать только при не слишком большой интенсивности обмена по сети. Считается, что приемлемое качество связи обеспечивается при нагрузке не выше 30—40% (то есть когда сеть занята передачей информации примерно на 30—40% всего времени). При большей нагрузке повторные столкновения учащаются настолько, что наступает так называемый коллапс или крах сети, представляющий собой резкое падение ее производительности.

Недостаток всех случайных методов состоит еще и в том, что они не гарантируют величину времени доступа к сети, которая зависит не только от выбора задержки между попытками передачи, но и от общей загруженности сети. Поэтому, например, в сетях, выполняющих задачи управления оборудованием (на производстве, в научных лабораториях), где требуется быстрая реакция на внешние события, сети со случайными методами управления используются довольно редко.

При любом случайном методе управления обменом, использующем детектирование коллизии (в частности, при CSMA/CD), возникает вопрос о том, какой должна быть минимальная длительность пакета, чтобы коллизию обнаружили все начавшие передавать абоненты. Ведь сигнал по любой физической среде распространяется не мгновенно, и при больших размерах сети (диаметре сети) задержка распространения может составлять десятки и сотни микросекунд. Кроме того, информацию об одновременно происходящих событиях разные абоненты получают не в одно время. С тем чтобы рассчитать минимальную длительность пакета, следует обратиться к рис. 4.12.

Расчет минимальной длительности пакета

Рис. 4.12. Расчет минимальной длительности пакета

Пусть L – полная длина сети, V – скорость распространения сигнала в используемом кабеле. Допустим, абонент 1 закончил свою передачу, а абоненты 2 и 3 захотели передавать во время передачи абонента 1 и ждали освобождения сети.

После освобождения сети абонент 2 начнет передавать сразу же, так как он расположен рядом с абонентом 1. Абонент 3 после освобождения сети узнает об этом событии и начнет свою передачу через временной интервал прохождения сигнала по всей длине сети, то есть через время L/V. При этом пакет от абонента 3 дойдет до абонента 2 еще через временной интервал L/V после начала передачи абонентом 3 (обратный путь сигнала). К этому моменту передача пакета абонентом 2 не должна закончиться, иначе абонент 2 так и не узнает о столкновении пакетов (о коллизии), в результате чего будет передан неправильный пакет.

Получается, что минимально допустимая длительность пакета в сети должна составлять 2L/V, то есть равняться удвоенному времени распространения сигнала по полной длине сети (или по пути наибольшей длины в сети). Это время называется двойным или круговым временем задержки сигнала в сети или PDV (Path Delay Value). Этот же временной интервал можно рассматривать как универсальную меру одновременности любых событий в сети.

Стандартом на сеть задается как раз величина PDV, определяющая минимальную длину пакета, и из нее уже рассчитывается допустимая длина сети. Дело в том, что скорость распространения сигнала в сети для разных кабелей отличается. Кроме того, надо еще учитывать задержки сигнала в различных сетевых устройствах. Расчетам допустимых конфигураций сети Ethernet посвящена глава 10.

Отдельно следует остановиться на том, как сетевые адаптеры распознают коллизию в кабеле шины, то есть столкновение пакетов. Ведь простое побитное сравнение передаваемой абонентом информации с той, которая реально присутствует в сети, возможно только в случае самого простого кода NRZ, используемого довольно редко. При применении манчестерского кода, который обычно подразумевается в случае метода управления обменом CSMA/CD, требуется принципиально другой подход.

Как уже отмечалось, сигнал в манчестерском коде всегда имеет постоянную составляющую, равную половине размаха сигнала (если один из двух уровней сигнала нулевой). Однако в случае столкновения двух и более пакетов (при коллизии) это правило выполняться не будет. Постоянная составляющая суммарного сигнала в сети будет обязательно больше или меньше половины размаха (рис. 4.13). Ведь пакеты всегда отличаются друг от друга и к тому же сдвинуты друг относительно друга во времени. Именно по выходу уровня постоянной составляющей за установленные пределы и определяет каждый сетевой адаптер наличие коллизии в сети.

Определение факта коллизии в шине при использовании манчестерского кода

Рис. 4.13. Определение факта коллизии в шине при использовании манчестерского кода

Задача обнаружения коллизии существенно упрощается, если используется не истинная шина, а равноценная ей пассивная звезда (рис. 4.14).

Обнаружение коллизии в сети пассивная звезда

Рис. 4.14. Обнаружение коллизии в сети пассивная звезда

При этом каждый абонент соединяется с центральным концентратором, как правило, двумя кабелями, каждый из которых передает информацию в своем направлении. Во время передачи своего пакета абоненту достаточно всего лишь контролировать, не приходит ли ему в данный момент по встречному кабелю (приемному) другой пакет. Если встречный пакет приходит, то детектируется коллизия. Точно так же обнаруживает коллизии и концентратор.

Управление обменом в сети с топологией кольцо

Кольцевая топология имеет свои особенности при выборе метода управления обменом. В этом случае важно то, что любой пакет, посланный по кольцу, последовательно пройдя всех абонентов, через некоторое время возвратится в ту же точку, к тому же абоненту, который его передавал (так как топология замкнутая). Здесь нет одновременного распространения сигнала в две стороны, как в топологии шина. Как уже отмечалось, сети с топологией кольцо бывают однонаправленными и двунаправленными. Наиболее распространены однонаправленные.

В сети с топологией кольцо можно использовать различные централизованные методы управления (как в звезде), а также методы случайного доступа (как в шине), но чаще выбирают все-таки специфические методы управления, в наибольшей степени соответствующие особенностям кольца.

Самые популярные методы управления в кольцевых сетях маркерные (эстафетные), те, которые используют маркер (эстафету) – небольшой управляющий пакет специального вида. Именно эстафетная передача маркера по кольцу позволяет передавать право на захват сети от одного абонента к другому. Маркерные методы относятся к децентрализованным и детерминированным методам управления обменом в сети. В них нет явно выраженного центра, но существует четкая система приоритетов, и потому не бывает конфликтов.

Работа маркерного метода управления в сети с топологией кольцо представлена на рис. 4.15.

Рис. 4.15. Маркерный метод управления обменом (СМ—свободный маркер, ЗМ— занятый маркер, МП— занятый маркер с подтверждением, ПД—пакет данных)

По кольцу непрерывно ходит специальный управляющий пакет минимальной длины, маркер, предоставляющий абонентам право передавать свой пакет. Алгоритм действий абонентов:

1. Абонент 1, желающий передать свой пакет, должен дождаться прихода к нему свободного маркера. Затем он присоединяет к маркеру свой пакет, помечает маркер как занятый и отправляет эту посылку следующему по кольцу абоненту.

2. Все остальные абоненты (2, 3, 4), получив маркер с присоединенным пакетом, проверяют, им ли адресован пакет. Если пакет адресован не им, то они передают полученную посылку (маркер + пакет) дальше по кольцу.

3. Если какой-то абонент (в данном случае это абонент 2) распознает пакет как адресованный ему, то он его принимает, устанавливает в маркере бит подтверждения приема и передает посылку (маркер + пакет) дальше по кольцу.

4. Передававший абонент 1 получает свою посылку, прошедшую по всему кольцу, обратно, помечает маркер как свободный, удаляет из сети свой пакет и посылает свободный маркер дальше по кольцу. Абонент, желающий передавать, ждет этого маркера, и все повторяется снова.

Приоритет при данном методе управления получается географический, то есть право передачи после освобождения сети переходит к следующему по направлению кольца абоненту от последнего передававшего абонента. Но эта система приоритетов работает только при большой интенсивности обмена. При малой интенсивности обмена все абоненты равноправны, и время доступа к сети каждого из них определяется только положением маркера в момент возникновения заявки на передачу.

В чем-то рассматриваемый метод похож на метод опроса (централизованный), хотя явно выделенного центра здесь не существует. Однако некий центр обычно все-таки присутствует. Один из абонентов (или специальное устройство) должен следить, чтобы маркер не потерялся в процессе прохождения по кольцу (например, из-за действия помех или сбоя в работе какого-то абонента, а также из-за подключения и отключения абонентов). В противном случае механизм доступа работать не будет. Следовательно, надежность управления в данном случае снижается (выход центра из строя приводит к полной дезорганизации обмена). Существуют специальные средства для повышения надежности и восстановления центра контроля маркера.

Основное преимущество маркерного метода перед CSMA/CD состоит в гарантированной величине времени доступа. Его максимальная величина, как и при централизованном методе, составит (N-1)• tпк, где N – полное число абонентов в сети, tпк – время прохождения пакета по кольцу. Вообще, маркерный метод управления обменом при большой интенсивности обмена в сети (загруженность более 30—40%) гораздо эффективнее случайных методов. Он позволяет сети работать с большей нагрузкой, которая теоретически может даже приближаться к 100%.

Метод маркерного доступа используется не только в кольце (например, в сети IBM Token Ring или FDDI), но и в шине (в частности, сеть Arcnet-BUS), а также в пассивной звезде (к примеру, сеть Arcnet-STAR). В этих случаях реализуется не физическое, а логическое кольцо, то есть все абоненты последовательно передают друг другу маркер, и эта цепочка передачи маркеров замкнута в кольцо (рис. 4.16). При этом совмещаются достоинства физической топологии шина и маркерного метода управления.

Применение маркерного метода управления в шине

Рис. 4.16. Применение маркерного метода управления в шине

|

|

|

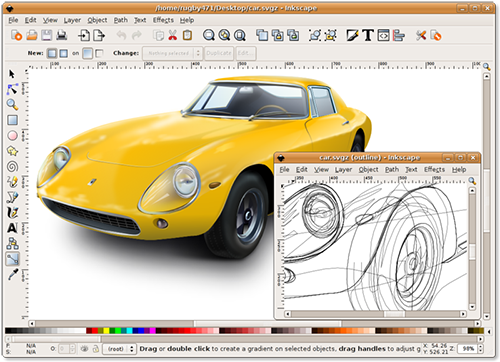

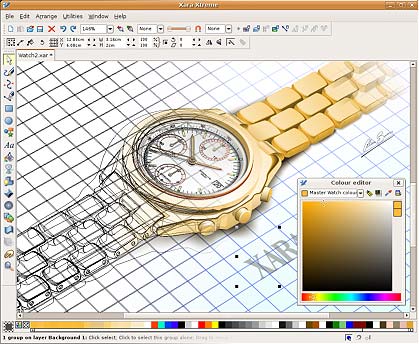

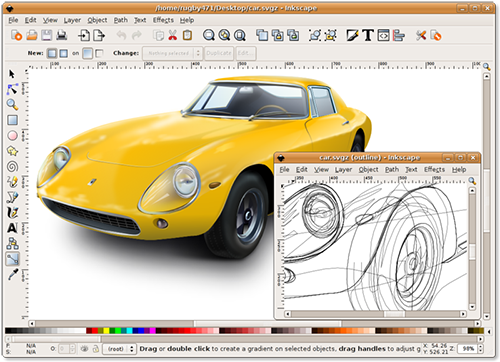

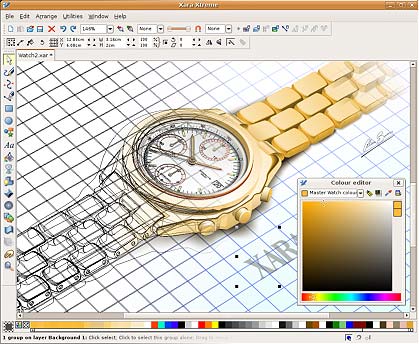

Векторные графические редакторы позволяют пользователю создавать и редактировать векторные изображения непосредственно на экране компьютера, а также сохранять их в различных векторных форматах, например, CDR, EPS, WMF или SVG.Векторные графические редакторы и векторная графика.

Векторные графические редакторы позволяют пользователю создавать и редактировать векторные изображения непосредственно на экране компьютера, а также сохранять их в различных векторных форматах, например, CDR, EPS, WMF или SVG.

Векторные графические редакторы, позволяют вращать, перемещать, отражать, растягивать, скашивать, выполнять основные аффинные преобразования над объектами, изменять z-order и комбинировать примитивы в более сложные объекты.

Более изощрённые преобразования включают булевы операции на замкнутых фигурах: объединение, дополнение, пересечение и т. д.

Наиболее известные векторные редакторы.

Inkscape (Инкскейп) — векторный графический редактор, удобен для создания как художественных, так и технических иллюстраций.

OpenOffice.org Draw — векторный графический редактор, по функциональности сравнимый с CorelDRAW, входит в состав OpenOffice.org

Skencil (бывший Sketch) - совместимый с UNIX системами, гибкий и мощный инструмент для иллюстраций, диаграмм и других целей.

sK1 (форк Skencil) — редактор для работы с векторной графикой, распространяющийся на условиях LGPL, по набору функций схожий с CorelDRAW, Adobe Illustrator, Freehand и Inkscape.

Xara Xtreme for Linux - мощная, общая программа графики для платформ Unix, включая Linux, FreeBSD и (в развитии) РОТ-X.

Adobe Illustrator — один из популярных векторный графический редактор, разработанный и распространяемый фирмой Adobe Systems.

Adobe Flash - программа разработки мультимедийного контента для платформы «Adobe Engagement Platform» (такого, как веб-приложения, игры и мультфильмы).

CorelDRAW — популярный векторный графический редактор, разработанный канадской корпорацией Corel. Текущая версия продукта — CorelDRAW Graphics Suite X4, доступна только для Microsoft Windows. Последняя версия для GNU/Linux — 9-я версия, выпущенная в 2000 году. В 2002 году вышла последняя 11-я версия для Macintosh.

Macromedia FreeHand — векторный графический редактор, разработанный фирмой Macromedia для Microsoft Windows и для Mac OS.

[center]Векторная графика.[/center]

Векторная графика — это использование геометрических примитивов, таких как точки, линии, сплайны и многоугольники, для представления изображений в компьютерной графике. Термин используется в противоположность к растровой графике, которая представляет изображения как матрицу пикселей (точек).

Современные компьютерные видеодисплеи отображают информацию в растровом формате. Для отображения векторного формата на растровом используются преобразователи, программные или аппаратные, встроенные в видеокарту.

Кроме этого, существует узкий класс устройств, ориентированных исключительно на отображение векторных данных. К ним относятся мониторы с векторной развёрткой, графопостроители, а также некоторые типы лазерных проекторов.

Термин «векторная графика» используется в основном в контексте двухмерной компьютерной графики.

Рассмотрим теперь способ хранения изображения векторной графики на примере окружности радиуса r.

Список информации, необходимой для полного описания окружности, таков:

1. радиус r;

2. координаты центра окружности;

3. цвет и толщина контура (возможно прозрачный);

4. цвет заполнения (возможно прозрачный).

Этот способ описания векторной графики имеет свои преимущества над растровой графикой.

Минимальное количество информации передаётся намного меньшему размеру файла, (размер не зависит от величины объекта).

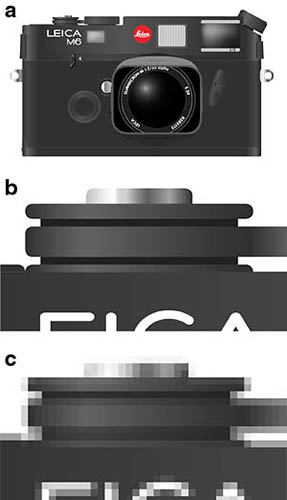

Соответственно, можно бесконечно увеличить, например, дугу окружности, и она останется гладкой. С другой стороны, если кривая представлена в виде ломаной линии, увеличение покажет, что она на самом деле не кривая.

При увеличении или уменьшении объектов толщина линий может быть постоянной.

Параметры объектов хранятся и могут быть изменены. Это означает, что перемещение, масштабирование, вращение, заполнение и т. д. не ухудшат качества рисунка. Более того, обычно указывают размеры в аппаратно-независимых единицах, которые ведут к возможной наилучшей растеризации на растровых устройствах.

У векторной графики есть два фундаментальных недостатка.

Не каждый объект может быть легко изображен в векторном виде. Кроме того, количество памяти и времени на отображение зависит от числа объектов и их сложности.

Перевод векторной графики в растр достаточно прост. Но обратного пути, как правило, нет — трассировка растра обычно не обеспечивает высокого качества векторного рисунка.

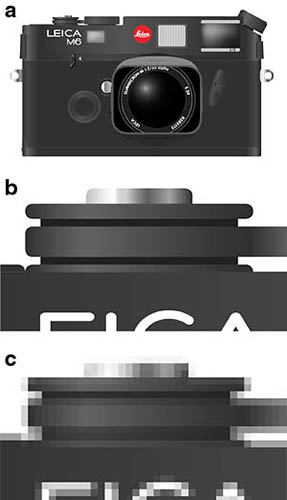

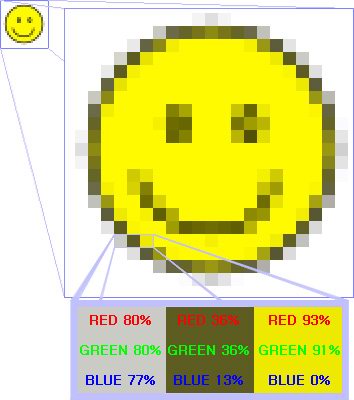

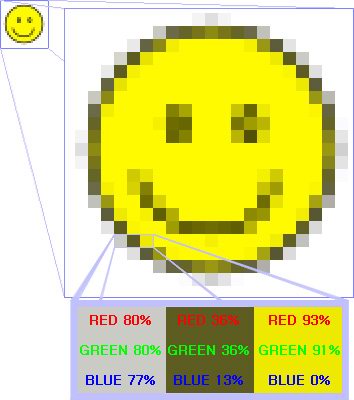

Пример, показывающий эффект векторной графики при увеличении: (a) исходное векторное изображение; (b) иллюстрация, увеличенная в 8 раз как векторное изображение; (c) иллюстрация, увеличенная в 8 раз как растровое изображение. Растровые изображения плохо масштабируются тогда, как векторные изображения могут быть неограниченно увеличены без потери качества.

Векторная графика идеальна для простых или составных рисунков, которые должны быть аппаратно-независимыми или не нуждаются в фотореализме.

Разместил: Игорь

|

|

|

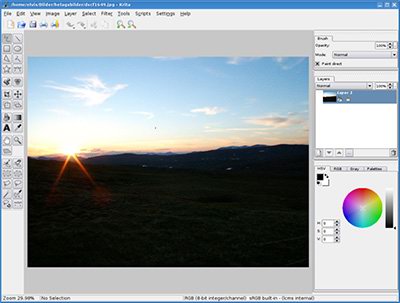

Растровый графический редактор — специализированная программа, предназначенная для создания и обработки изображений. Подобные программные продукты нашли широкое применение в работе художников-иллюстраторов, при подготовке изображений к печати типографским способом или на фотобумаге, публикации в Интернете.О растровых графических редакторах и растровой графике.

Растровый графический редактор — специализированная программа, предназначенная для создания и обработки изображений. Подобные программные продукты нашли широкое применение в работе художников-иллюстраторов, при подготовке изображений к печати типографским способом или на фотобумаге, публикации в Интернете.

Растровые графические редакторы позволяют пользователю рисовать и редактировать изображения на экране компьютера. Также сохранять их в различных растровых форматах, таких как, например, JPEG и TIFF, позволяющих сохранять растровую графику с незначительным снижением качества за счёт использования алгоритмов сжатия с потерями. PNG и GIF, поддерживающими хорошее сжатие без потерь, и BMP, также поддерживающем сжатие (RLE), но в общем случае представляющем собой несжатое «попиксельно» описание изображения.

В противоположность векторным редакторам растровые редакторы используют для представления изображений матрицу точек (bitmap). Однако, большинство современных растровых редакторов содержат векторные инструменты редактирования в качестве вспомогательных.

Наиболее известные растровые редакторы.

Adobe Photoshop — самый популярный коммерческий собственнический редактор

Adobe Fireworks(также известный как FW) — растровый и векторный графический редактор для веб-дизайнеров и разработчиков,

Corel Photo-Paint

Corel Paint Shop Pro— растровый графический редактор, выпускаемый компанией Jasc Software с 1992 года. Позже спектр функций был расширен для работы с векторной графикой.

Corel Painter— программа, предназначенная для цифровой живописи и рисунка.

GIMP — самый популярный свободный бесплатный редактор

Microsoft Paint— простой растровый графический редактор компании Microsoft, входящий в состав операционной системы Windows, начиная с самых ранних версий.

Microsoft Photo Editor

Krita — свободный растровый редактор из пакетов KOffice и KAtelier.

Менее известные растровые редакторы.

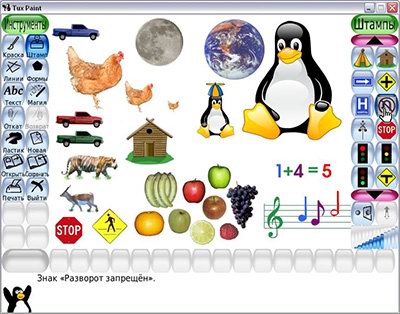

Tux Paint — ориентирован на детей от 3-х лет.

Paint.NET— растровый графический редактор для Windows NT, разработанный для создания как обычных программ, так и веб-приложений.

PhotoFiltre — компактный универсальный графический редактор для операционной системы Windows.

SAI — стремительно набирающий популярность графический редактор.

[center]Растровая графика.[/center]

Растровое изображение — это файл данных или структура, представляющая собой сетку пикселей или точек цветов (на практике прямоугольную) на компьютерном мониторе, бумаге и других отображающих устройствах и материалах.

Создается растровая графика фотоаппаратами, сканерами, непосредственно в растровом редакторе, также путем экспорта из векторного редактора или в виде скриншотов.

Растровая графика позволяет создать практически любой рисунок, вне зависимости от сложности, в отличие, например, от векторной, где невозможно точно передать эффект перехода от одного цвета к другому (в теории, конечно, возможно, но файл размером 1 МБ в формате BMP будет иметь размер 200 МБ в векторном формате).

Растровая графика используется сейчас практически везде: от маленьких значков до плакатов.

Высокая скорость обработки сложных изображений, если не нужно масштабирование.

Растровое изображение используют большинство устройств ввода/вывода графической информации, таких как монитор, принтер, цифровой фотоаппарат, сканер и др.

Но у растровой графике есть и недостатки. Такие как большой размер файлов с простыми изображениями, невозможность идеального масштабирования.

Из-за этих недостатков для хранения простых рисунков рекомендуют вместо даже сжатой растровой графики использовать векторную графику.

Растровые изображения обычно хранятся в сжатом виде. В зависимости от типа сжатия может быть возможно или невозможно восстановить изображение в точности таким, каким оно было до сжатия. Так же в графическом файле может храниться дополнительная информация: об авторе файла, фотокамере и её настройках, количестве точек на дюйм при печати и др.

Схема хранения растровой графики.

Разместил: Игорь

|

|

|

Развитие сети Internet обострило и в очередной раз выявило проблемы, возникающие при безопасном подключении к Internet корпоративной сети. Связано это в первую очередь с тем, что сеть Internet разрабатывалась как открытая, предназначенная для всех, система. Вопросам безопасности при проектировании стека протоколов TCP/IP, являющихся основой Internet, уделялось очень мало внимания.

Для устранения проблем, связанных с безопасностью было разработано много различных решений, самым известным и распространенным из которых является применение межсетевых экранов (firewall). Их использование - это первый шаг, который должна сделать любая организация, подключающая свою корпоративную сеть к Internet. Первый, но далеко не последний. Одним межсетевым экраном для построения надежного и защищенного соединения с Internet не обойтись. Необходимо реализовать целый ряд технических и организационных мер, чтобы обеспечить приемлемый уровень защищенности корпоративных ресурсов от несанкционированного доступа.

Межсетевые экраны реализуют механизмы контроля доступа из внешней сети к внутренней путем фильтрации всего входящего и исходящего трафика, пропуская только авторизованные данные. Все межсетевые экраны функционируют на основе информации, получаемой от различных уровней эталонной модели ISO/OSI, и чем выше уровень OSI, на основе которого построен межсетевой экран, тем выше уровень защиты, им обеспечиваемый. Существует три основных типа межсетевых экранов - пакетный фильтр (packet filtering), шлюз на сеансовом уровне (circuit-level gateway) и шлюз на прикладном уровне (application-level gateway). Очень немногие существующие межсетевые экраны могут быть однозначно отнесены к одному из названных типов. Как правило, МСЭ совмещает в себе функции двух или трех типов. Кроме того, недавно появилась новая технология построения межсетевых экранов, объединяющая в себе положительные свойства всех трех вышеназванных типов. Эта технология была названа Stateful Inspection. И в настоящий момент практически все предлагаемые на рынке межсетевые экраны анонсируются, как относящиеся к этой категории (Stateful Inspection Firewall).

На российском рынке средств защиты информации сейчас сложилась такая ситуация, что многие поставщики межсетевых экранов (МСЭ), предлагая свой продукт, утверждают, что он один решит все проблемы заказчика, обеспечив надежную защиту всех ресурсов корпоративной сети. Однако, это не так. И не потому что предлагаемый межсетевой экран не обеспечивает необходимых защитных механизмов (правильный выбор межсетевого экрана - это тема отдельной статьи), а потому что самой технологии присущи определенные недостатки.

В данной статье я не буду говорить о достоинствах названных типов межсетевых экранов (этому посвящено немало публикаций), а основное внимание уделю недостаткам, присущим всей технологии в целом.

Отсутствие защиты от авторизованных пользователей

Наиболее очевидный недостаток межсетевых экранов - невозможность защиты от пользователей, знающих идентификатор и пароль для доступа в защищаемый сегмент корпоративной сети. Межсетевой экран может ограничить доступ посторонних лиц к ресурсам, но он не может запретить авторизованному пользователю скопировать ценную информацию или изменить какие-либо параметры финансовых документов, к которым этот пользователь имеет доступ. А по статистике не менее 70% всех угроз безопасности исходит со стороны сотрудников организации. Поэтому, даже если межсетевой экран защитит от внешних нарушителей, то останутся нарушители внутренние, неподвластные МСЭ.

Для устранения этого недостатка нужны новые подходы и технологии. Например, использование систем обнаружения атак (intrusion detection systems). Данные средства, ярким примером которых является система RealSecure, обнаруживают и блокируют несанкционированную деятельность в сети независимо от того, кто ее реализует - авторизованный пользователь (в т.ч. и администратор) или злоумышленник. Такие средства могут работать как самостоятельно, так и совместно с межсетевым экраном. Например, система RealSecure обладает возможностью автоматической реконфигурации межсетевого экрана CheckPoint Firewall-1 путем изменения правил, запрещая тем самым доступ к ресурсам корпоративной сети с атакуемого узла.

Отсутствие защиты новых сетевых сервисов

Вторым недостатком межсетевых экранов можно назвать невозможность защиты новых сетевых сервисов. Как правило, МСЭ разграничивают доступ по широко распространенным протоколам, таким как HTTP, Telnet, SMTP, FTP и ряд других. Реализуется это при помощи при помощи механизма "посредников" (proxy), обеспечивающих контроль трафика, передаваемого по этим протоколам или при помощи указанных сервисов. И хотя число таких "посредников" достаточно велико (например, для МСЭ CyberGuard Firewall их реализовано более двухсот), они существуют не для всех новых протоколов и сервисов. И хотя эта проблема не столь остра (многие пользователи используют не более десятка протоколов и сервисов), иногда она создает определенные неудобства.

Многие производители межсетевых экранов пытаются решить указанную проблему, но удается это далеко не всем. Некоторые производители создают proxy для новых протоколов и сервисов, но всегда существует временной интервал от нескольких дней до нескольких месяцев между появлением протокола и соответствующего ему proxy. Другие разработчики межсетевых экранов предлагают средства для написания своих proxy (например, компания CyberGuard Corporation поставляет вместе со своим МСЭ подсистему ProxyWriter позволяющую создавать proxy для специфичных или новых протоколов и сервисов). В этом случае необходима высокая квалификация и время для написания эффективного proxy, учитывающего специфику нового сервиса и протокола. Аналогичная возможность существует и у межсетевого экрана CheckPoint Firewall-1, который включает в себя мощный язык INSPECT, позволяющий описывать различные правила фильтрации трафика.

Ограничение функциональности сетевых сервисов

Некоторые корпоративные сети используют топологию, которая трудно "уживается" с межсетевым экраном, или используют некоторые сервисы (например, NFS) таким образом, что применение МСЭ требует существенной перестройки всей сетевой инфраструктуры. В такой ситуации относительные затраты на приобретение и настройку межсетевого экрана могут быть сравнимы с ущербом, связанным с отсутствием МСЭ.

Решить данную проблему можно только путем правильного проектирования топологии сети на начальном этапе создания корпоративной информационной системы. Это позволит не только снизить последующие материальные затраты на приобретение средств защиты информации, но и эффективно встроить межсетевые экраны в существующую технологию обработки информации.

Если сеть уже спроектирована и функционирует, то, возможно, стоит подумать о применении вместо межсетевого экрана какого-либо другого решения, например, системы обнаружения атак.

Потенциальная опасность обхода межсетевого экрана